Resilienz in der Regionalentwicklung

Die Fähigkeit von Regionen, Veränderungen und Krisen durch die Nutzung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ressourcen zum Anlass zur Entwicklung zu nutzen, wird als regionale Resilienz bezeichnet. Was bedeutet das für die Regionalentwicklung? Wie können Regionen resilienter werden, um auf zukünftige Schocks besser vorbereitet zu sein und gestärkt daraus hervorzutreten? Dieses Dossier bietet einen Einstieg ins Thema und mögliche Ansätze für die Umsetzung in den Regionen.

Haben Sie Fragen, Anliegen oder Anregungen?

Dann melden Sie sich bei uns!

Was bedeutet Resilienz in der Regionalentwicklung?

Was bedeutet Resilienz in der Regionalentwicklung?

Einleitung

Der Begriff «Resilienz» hat in Krisenzeiten Hochkonjunktur: sei es während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, beim Euro-Franken-Schock 2015, im Kontext der «Klimakrise» oder während der Coronakrise. Doch was ist mit Resilienz gemeint? Der Begriff kommt vom Lateinischen resilire (zurückspringen, abprallen) und bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, nach Störungen in den ursprünglichen (stabilen) Zustand zurückzukehren. Man spricht in der Ökonomie, Ökologie, Psychologie oder Organisationsentwicklung von Resilienz und beschreibt damit allgemein ausgedrückt die Widerstandsfähigkeit gegenüber einschneidenden, schockartigen Ereignissen. Zugrunde liegt die Auffassung, dass ein System seine Strukturen und Funktionen durch laufende Anpassung an veränderliche Umweltfaktoren besser erhalten kann.

Was macht eine «resiliente Region» aus?

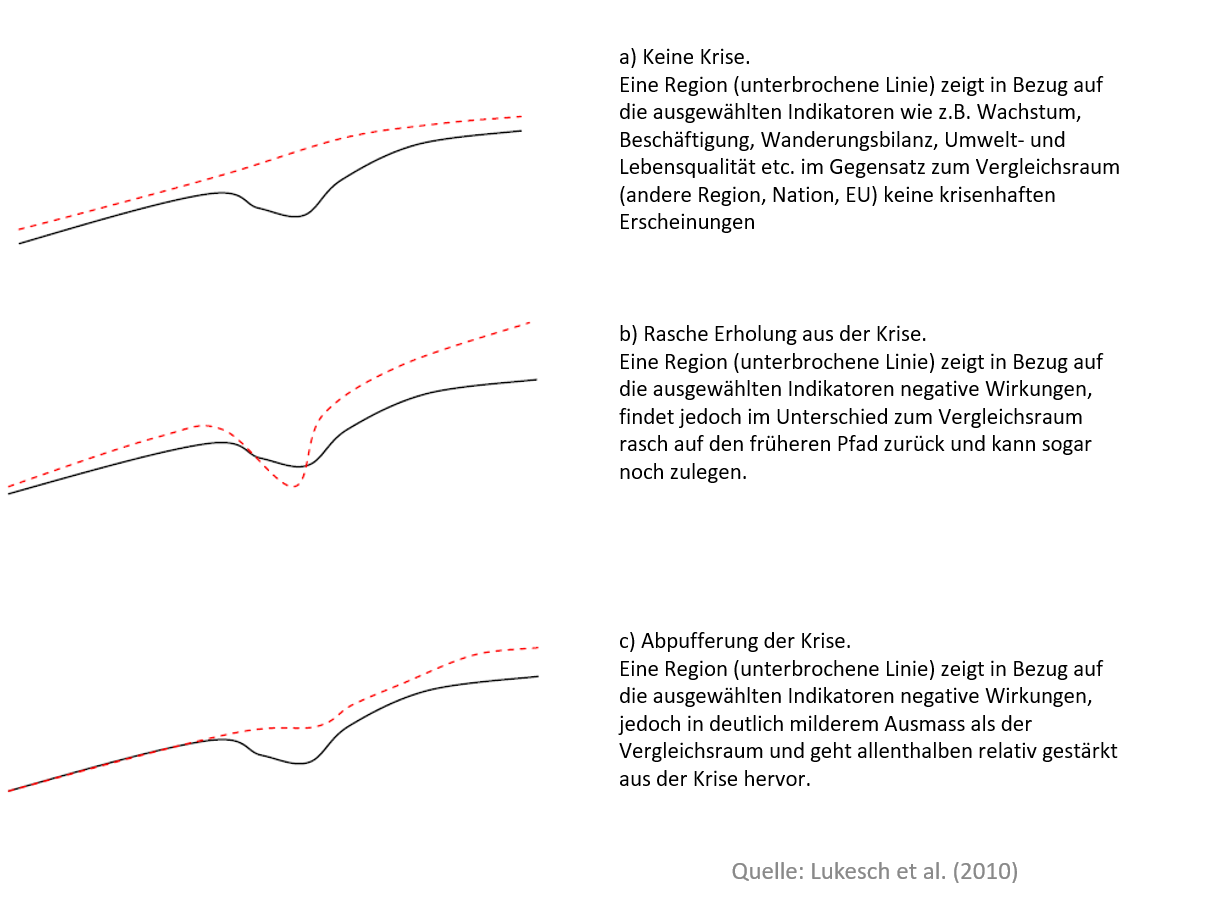

In der Regionalentwicklung kommt das Konzept der Resilienz erst in wenigen Fällen zur Anwendung. Eine österreichische Studie der ÖAR Regionalberatung (Lukesch et al. 2010) kam bereits vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 zu dem Ergebnis, dass resiliente Regionen in Krisen drei verschiedene Entwicklungspfade zeigen. Diese lassen sich mit messbaren sozialen, ökologischen und ökonomischen Indikatoren nachzeichnen (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Lebenszufriedenheit, Kulturausgaben, Umweltqualität, Risikoexposition, Wertschöpfung, Durchmischung Betriebe, Neugründungen etc.):

- keine negativen Veränderungen;

- negative Veränderungen werden nach kurzer Zeit wieder ausgeglichen;

- negative Veränderungen werden nach kurzer Zeit überkompensiert.

(Quelle: Lukesch et al. 2010)

Der zweite Fall wird gern mit dem Bild des Stehaufmännchens veranschaulicht. Der dritte Pfad geht darüber hinaus: die Region geht gestärkt aus der Krise hervor.

Zentral für die Entwicklung resilienter Regionen sind gemäss der Untersuchung der ÖAR Regionalberatung bewusste Steuerungs-, Gestaltungs- und Ausgleichsprozesse, die das Grundprinzip der nachhaltigen Entwicklung gezielt mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Diversifizierung, Lernen und Anpassung, Zukunftsorientierung, Innovation und Fehlerkultur verbinden. In der Schweiz hat das Thema der Resilienz bisher noch kaum Eingang in die Praxis der Regionalentwicklung gefunden. Die Erfahrungen im Zuge der Coronakrise geben dem Konzept jedoch neuen Aufschwung.

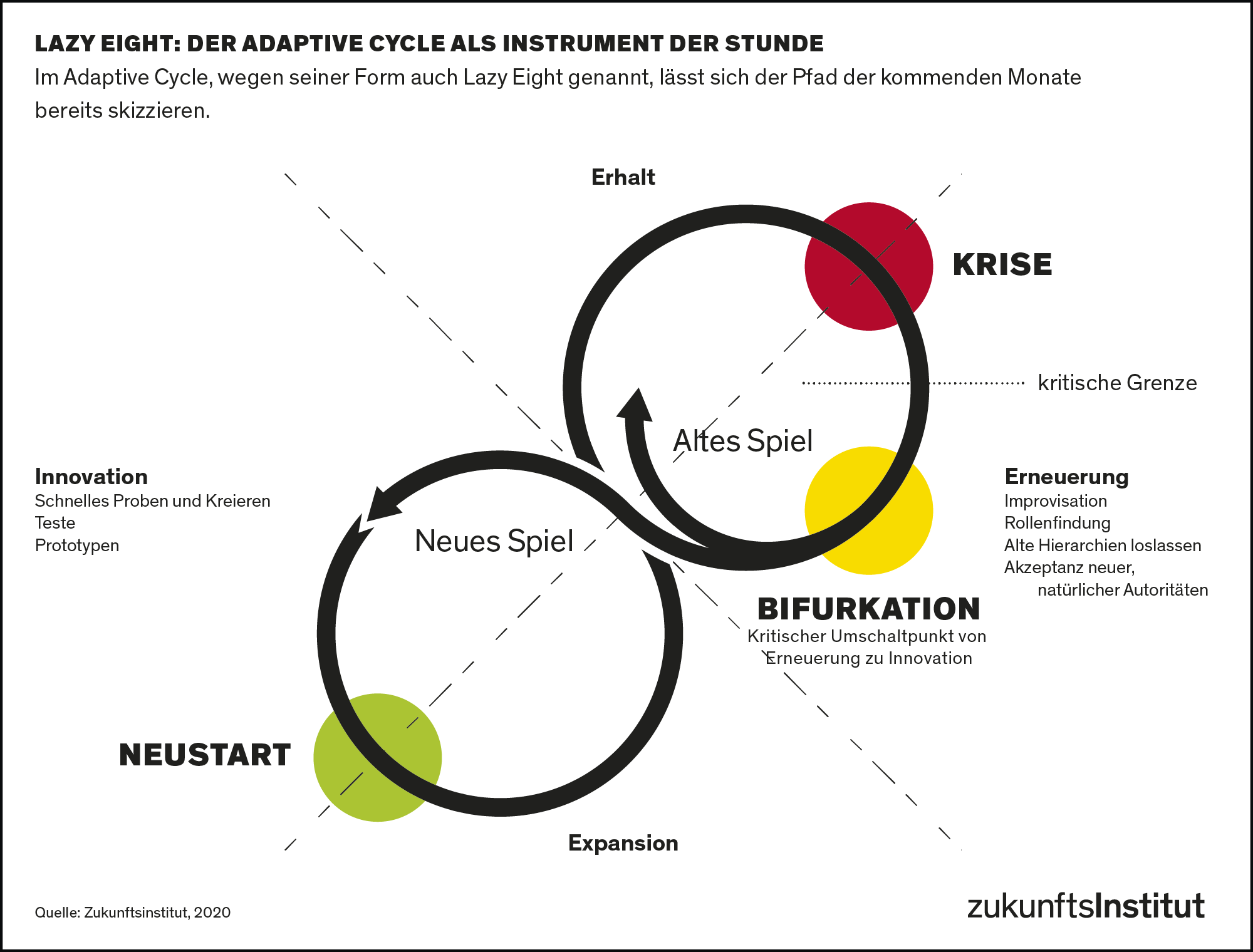

Resilienz ist kein erreichbarer Zielzustand, sondern vielmehr eine spezifische Herangehensweise zur nachhaltigen Entwicklung der Region. Dabei geht es darum, eigene Potenziale zu erkennen und in Wert zu setzen, Partner zusammenzubringen, Experimentierräume zu schaffen, stetig zu lernen und dadurch einen besseren Umgang mit Krisen zu finden.

(Quelle: Lazy Eight, Adaptive Cycle, Zukunftsinstitut 2020)

Resiliente Regionen befinden sich also in einem ständigen Anpassungs-, Lern- und Erneuerungsprozess. Sie verfolgen nicht das primäre Ziel nach einer Krise zum Ausgangszustand zurückzukehren, sondern sind offen für Wandel und ermöglichen Innovationen, die wiederum neue Impulse für die nachhaltige Entwicklung der Region setzen. Voraussetzung dafür sind Diversität und Ausgewogenheit (Übertragen auf die Abbildung oben, müssen die verschiedenen Lebenszyklen diversifiziert und ausgewogen besetzt sein). Das bedeutet regionale Systeme sind nur dann zukunftsfähig, wenn sie Gleichzeitiges und Gegensätzliches zulassen und nicht monoton oder linear programmiert sind.

Weitere Informationen

Was kann die Region tun?

Was kann die Region tun?

Einleitung

Verschiedene Faktoren wirken sich gemäss einer weiteren Studie von Robert Lukesch (in Springer Fachmedien Wiesbaden 2016, R. Wink (Hrsg.), Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung, Studien zur Resilienzforschung) positiv auf die Resilienz einer Region aus:

- Effiziente und aktiv gestaltete regionale Governance mit zukunftsweisenden Strategien, die auf regionalen Stärken aufbauen

- Systemische Wettbewerbsfähigkeit z.B. über folgende Faktoren:

- Strukturelle Diversität (unterschiedliche Branchen, Grössenstrukturen, Marktbeziehungen, Kompetenzen zur Vermeidung von einseitigen Abhängigkeiten)

- Vielfältige Humanressourcen (gut Ausgebildete mit breit einsetzbaren Grundqualifikationen, ausgeglichene Bevölkerungs- und Altersstruktur)

- Zukunftsorientierung und frühzeitiges Erkennen langfristiger Entwicklungen

- Lernfähigkeit: Beobachten und Reflektieren der eigenen Entwicklung und daraus lernen, gemäss dem Grundsatz «Fail early to learn quickly»

- Sozialkapital, soziale Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit

- Dichte Kommunikationsbeziehungen und kurze Feedbackwege

- Offenheit Neues zu entdecken und in Bestehendes zu integrieren

Tipps für die Umsetzung und gute Beispiele

- Handlungsspielraum ausloten und rasch ins Machen kommen

- Die Next Generation gezielt einbinden

- Megatrends berücksichtigen

- Nachhaltige Entwicklung in der Region anpacken und fördern

- Kreislaufwirtschaft und Kooperationen in der Region fördern und Abhängigkeit von knappen Rohstoffen und Importen minimieren

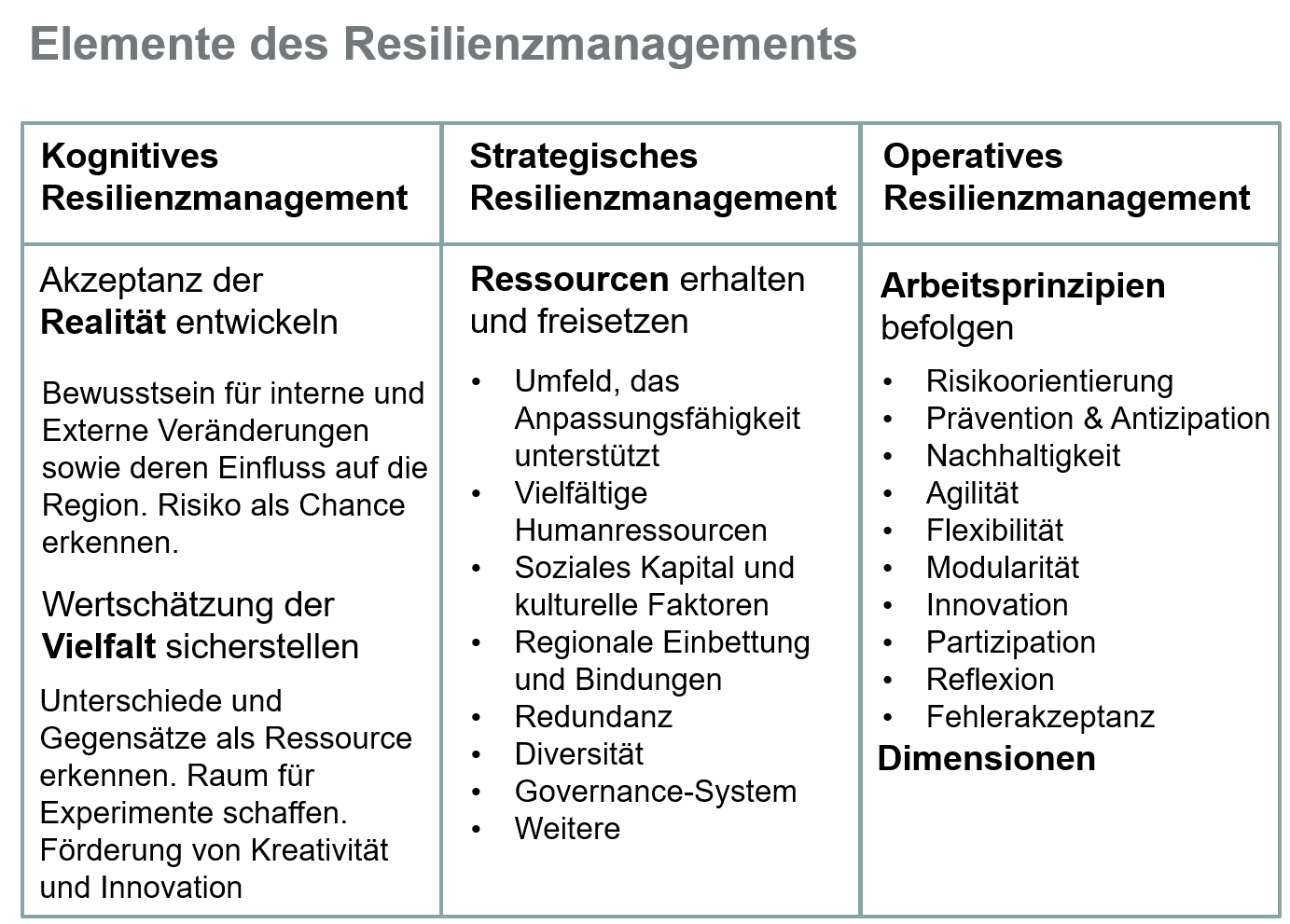

Exkurs: Hilfestellung auf dem Weg zu einem aktiven Resilienzmanagement:

Weitere Informationen

- Kurs Resilienz (der Kurs hat erstmals im November 2020 stattgefunden, weitere Durchführungen sind in Planung)

in der Regionalentwicklung