La resilienza nello sviluppo regionale

La capacità delle regioni di trasformare cambiamenti e crisi in occasioni di sviluppo grazie alle proprie risorse economiche, sociali ed ecologiche può essere definita resilienza regionale. Ma cosa significa questo nell’ottica dello sviluppo regionale? Come possono le regioni essere meglio preparate ad assorbire eventuali shock futuri ed uscirne rafforzate? Questo dossier presenta il tema della resilienza e propone possibili approcci concreti a livello regionale.

Avete domande o suggerimenti?

Contattateci direttamente!

Cosa significa resilienza nel contesto dello sviluppo regionale?

Cosa significa resilienza nel contesto dello sviluppo regionale?

Introduzione

Il concetto di resilienza torna sistematicamente alla ribalta in tempi difficili: durante la crisi finanziaria ed economica del 2008, la crisi dell’euro nel 2015, la «crisi climatica» ed ora la crisi coronavirus. Ma cosa si intende per resilienza? Il termine deriva dal latino resilire (fare un salto all’indietro o rimbalzare) e designa la capacità di un sistema di ritornare al suo stato iniziale (stabile) dopo essere stato sottoposto a una perturbazione. In discipline come l’economia, l’ecologia, la psicologia o lo sviluppo organizzativo si parla di resilienza per esprimere in generale la capacità di resistere a eventi critici o traumatici. L’idea di fondo è che un sistema riesca a conservare meglio le proprie strutture e funzioni adeguandosi costantemente ai mutevoli fattori ambientali.

Quali sono le caratteristiche di una regione «resiliente»?

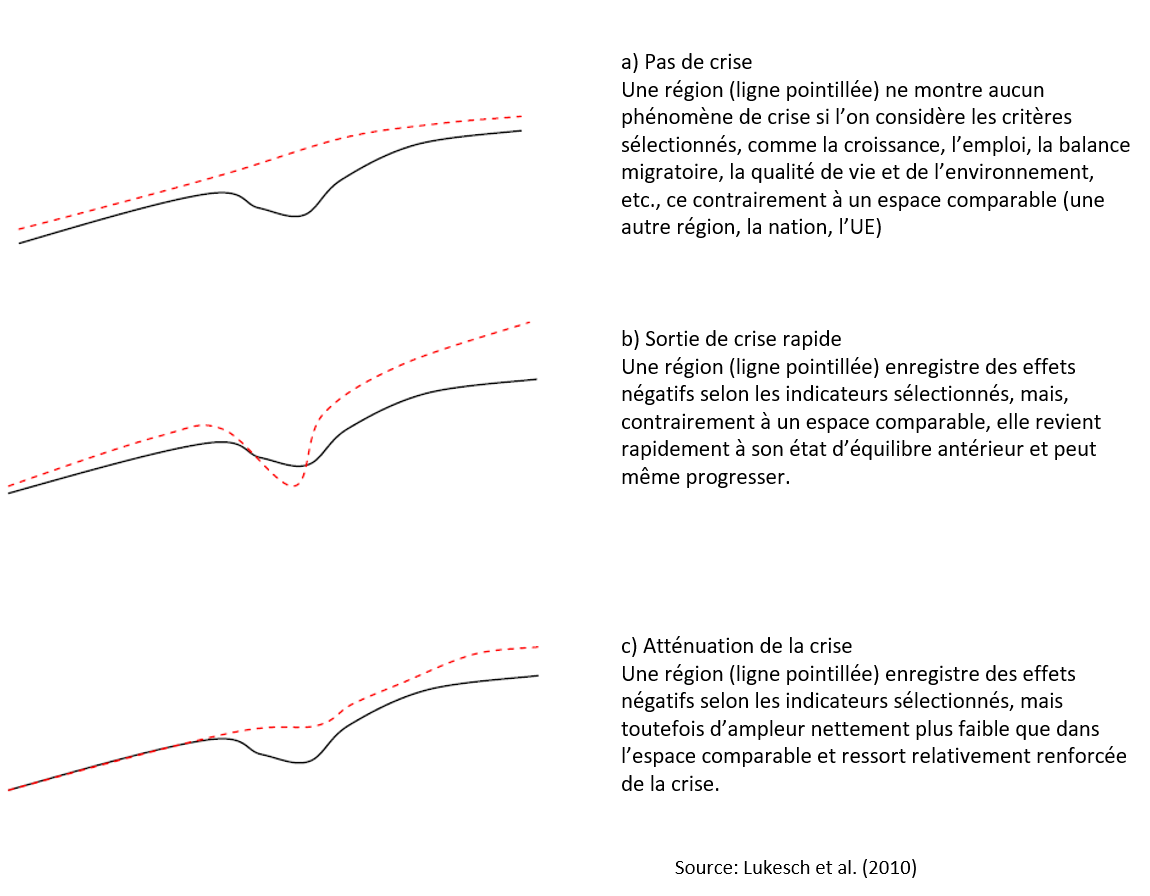

Nello sviluppo regionale, il concetto di resilienza ha finora trovato poche applicazioni. Uno studio della società di consulenza austriaca ÖAR Regionalberatung (Lukesch et al. 2010), realizzato sullo sfondo della crisi economica e finanziaria del 2008, ha individuato, sulla base di indicatori economici, ecologici e sociali misurabili (evoluzione demografica, soddisfazione di vita, spesa per la cultura, qualità ambientale, esposizione ai rischi, creazione di valore, diversificazione del tessuto imprenditoriale, creazione di nuove aziende ecc.), tre diversi scenari che caratterizzano le regioni resilienti in situazioni di crisi:

- nessun impatto negativo;

- effetti negativi compensati in breve tempo;

- effetti negativi sovracompensati in breve tempo.

(Fonte: Lukesch et al. 2010)

Il secondo scenario è spesso rappresentato con l’immagine di un «misirizzi», figurina a base tondeggiante che se sbilanciata tende a tornare in posizione eretta. Nel terzo scenario, la regione esce addirittura rafforzata dalla crisi.

Secondo la ricerca condotta da ÖAR Regionalberatung, lo sviluppo delle regioni resilienti si fonda su processi consapevoli di gestione strategica, organizzazione e compensazione che combinano il principio fondamentale dello sviluppo sostenibile con la diversificazione economica e sociale, la formazione, la capacità di adeguamento, l’orientamento al futuro, l’innovazione e la cultura dell’apprendimento dagli errori. In Svizzera, il tema della resilienza non si è ancora ritagliato uno spazio significativo nella pratica dello sviluppo regionale. Le esperienze fatte nel contesto della crisi provocata dal coronavirus hanno tuttavia dato nuovo impulso a questo approccio.

La resilienza non va intesa tanto come stato da raggiungere, quanto piuttosto come metodologia specifica volta allo sviluppo sostenibile di una regione. Si tratta di individuare e valorizzare i potenziali, aggregare partner, creare spazi di sperimentazione, apprendere costantemente e, in definitiva, trovare un modo migliore per affrontare le crisi.

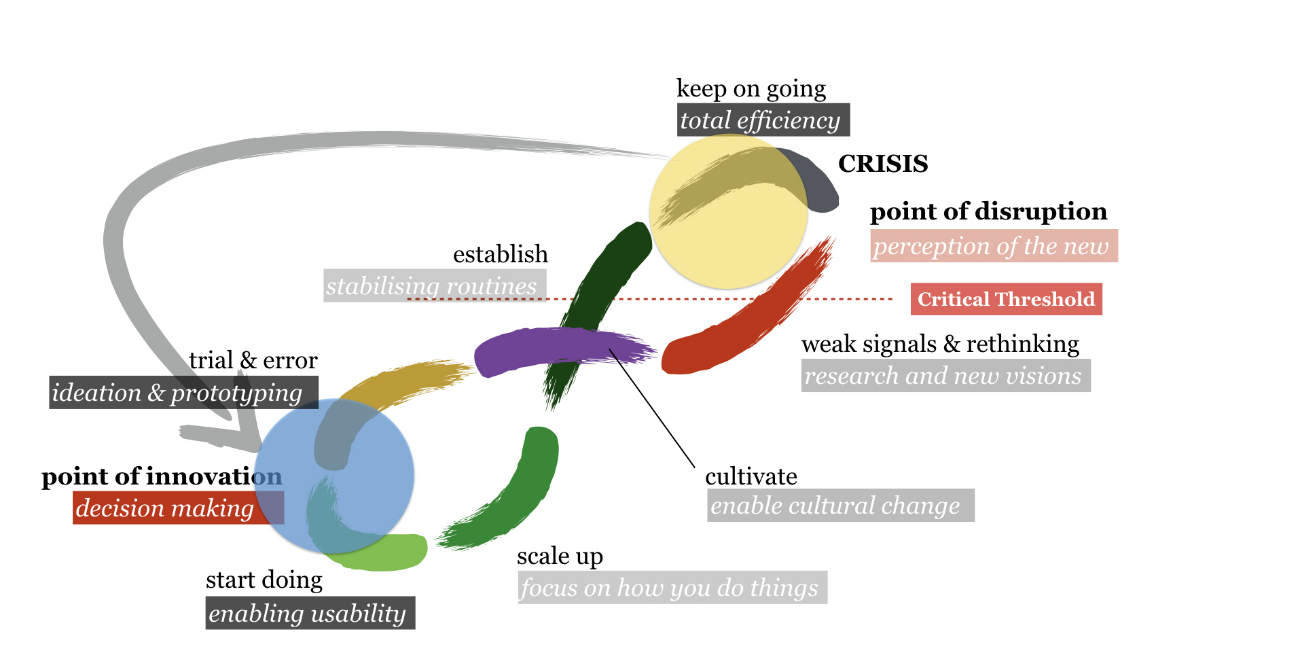

(Fonte: Lazy Eight, Adaptive Cycle, Zukunftsinstitut 2020)

Nelle regioni resilienti è quindi in atto un processo continuo di adeguamento, apprendimento e rinnovamento. L’obiettivo perseguito non è semplicemente tornare allo stato iniziale una volta passata la tempesta, ma favorire il cambiamento e le innovazioni, a loro volta fonte di impulsi in un’ottica di sviluppo sostenibile della regione. Le condizioni per riuscire in questo intento sono la diversificazione e l’equilibrio (applicando il concetto alla rappresentazione di cui sopra, i diversi cicli di vita devono essere diversificati ed equilibrati). Ciò significa che i sistemi regionali sono in grado di affrontare il futuro solo se ammettono la coesistenza di elementi diversi, anche discordanti, e non sono monostrutturati o programmati in modo lineare.

Maggiori informazioni

Cosa può fare la regione?

Cosa può fare la regione?

Introduzione

Secondo un altro studio di Robert Lukesch (in Springer Fachmedien Wiesbaden 2016, R. Wink (ed.), Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung, Studien zur Resilienzforschung) diversi fattori esercitano un influsso positivo sulla resilienza di una regione:

- governance regionale efficiente e attiva con strategie sostenibili basate sui punti di forza regionali;

- competitività sistemica favorita ad es. da:

- diversificazione strutturale (varietà di settori, dimensioni aziendali e relazioni commerciali, sviluppo di competenze che consentono di evitare dipendenze unilaterali);

- risorse umane diversificate (forza lavoro adeguatamente formata e versatile, struttura demografica e piramide delle età equilibrate);

- orientamento al futuro e identificazione tempestiva degli sviluppi a lungo termine;

- capacità di imparare: osservare e riflettere sul proprio sviluppo e apprendere secondo il principio «fail early to learn quickly»;

- capitale sociale, competenze sociali e capacità di cooperazione;

- reti di comunicazione dense e feedback rapidi;

- apertura al nuovo e sua integrazione con quanto già esiste.

Consigli per l’attuazione ed esempi di buone pratiche

- Valutare il margine di manovra e passare rapidamente all’azione

- Coinvolgere in modo mirato i giovani

- Tenere conto delle megatendenze

- Favorire lo sviluppo sostenibile nella regione

- Promuovere l’economia circolare e le cooperazioni nella regione e ridurre al minimo la dipendenza dalle materie prime esauribili e dalle importazioni

Nota: Supporto nel percorso verso una gestione attiva della resilienza

Maggiori informazioni

- Corso sulla resilienza (il corso si è svolto per la prima volta nel novembre del 2020; altre edizioni sono in corso di programmazione)

nello sviluppo regionale