Next Generation und Regional- und Stadtentwicklung

Junge Erwachsene sind die Zukunft der Regionen. Sie können mit ihren Bedürfnissen, ihren Ideen und ihrem Engagement wichtige Impulse für die nachhaltige Entwicklung von Regionen, Gemeinden und Städten liefern. In dieser Rubrik werden verschiedene Möglichkeiten und Beispiele aufgezeigt, wie die Next Generation stärker eingebunden werden kann.

Haben Sie Fragen, Anliegen oder Anregungen?

Dann melden Sie sich bei uns!

Next Generation Incubator 2022

Next Generation Incubator 2022

Einleitung

Wie können junge Erwachsene neue Impulse für die Regionalentwicklung setzen? Wie können sie eine lebenswerte Zukunft mitgestalten? Um diese Fragen zu beantworten hat regiosuisse den Next Generation Incubator entwickelt, welcher auf dem im 2020 durchgeführten Next Generation Lab aufbaut und einen co-kreativen Ansatz zur Projektentwicklung durch junge Erwachsenen testet.

Mit innovativen Methoden haben Teams von jungen Erwachsenen während drei Monaten umsetzungsfähige Projekte und Geschäftsmodelle entwickelt. Dabei wurden sie von Regionalmanger und Regionamangerinnen, regiosuisse Innovations-Coaches sowie weiteren Schlüsselpersonen ihrer Region, Gemeinde oder Stadt unterstützt. Das Format lässt sich auf regionaler oder kommunaler Ebene durchführen und bietet eine gute Möglichkeit, junge Erwachsene zu mobilisieren für die Entwicklung ihres Lebensraumes. Dabei haben sie verschiedenen Phasen durchlaufen:

![]()

Beim regiosuisse Next Generation Incubator wurde als Einstiegspunkt das Thema «Brücken bauen zwischen Stadt und Land» gewählt. Grundsätzlich kann im Incubator ein Thema oder eine regionsspezifische Herausforderung aufgenommen werden oder aber ganz offen in den Prozess gestartet werden.

Ziele

Es braucht innovative, nachhaltige Geschäftsmodelle und Projekte, um die Region, Gemeinde oder Stadt lebendig und attraktiv zu halten. Neues entsteht aus dem Kontakt von erfahrenen Akteuren und frischen Ideen von jungen Menschen.

Konkret verfolgt der Next Generation Incubator folgende Ziele:

- Junge Erwachsene motivieren, sich für die Entwicklung ihrer Regionen zu engagieren.

- Konkrete Ideen und Lösungsvorschläge für Herausforderungen in der Region erarbeiten, vertiefen und die Umsetzung bringen

- Mit dem Innovations- und Co-Creation-Ansatz frischen Wind in die Regionalentwicklung bringen.

- Aufzeigen, wie distanzunabhängig Projektentwicklung erfolgen kann.

- Ergebnisse und Learnings auswerten und in das Netzwerk Regionalentwicklung zurückspielen.

- Regionen und Gemeinden dazu inspirieren, junge Erwachsenen verstärkt in die Entwicklung miteinzubeziehen.

Zielgruppe und Beteiligte

- Teams: Ein Team besteht aus drei bis fünf Mitgliedern im Alter von 18 bis 30 Jahren. Am regiosuisse Next Generation Incubator 2022 haben 3 Teams aus dem Kanton Bern und eine Person aus dem Kanton Aargau teilgenommen.

- Coaches: Die Teams werden im ganzen Prozess von Innovations-Coaches aus dem regiosuisse-Team unterstützt.

- Regionale Mentoren: Regionalmanagerinnen und Regionalmanager aus den teilnehmenden Regionen beteiligen sich als Mentorinnen und Mentoren am Incubator. Sie geben den Teams praxisbezogene Inputs und Feedbacks zur Situation in den Regionen, zu den Bedürfnissen der Akteurinnen und Akteure sowie zur Realisierbarkeit der Ideen. Zudem helfen sie den Teams, Kontakte in der Region zu knüpfen.

Ansätze und Methoden

Im Next Generation Incubator wird eine Kombination von Design Thinking und Lean Startup angewandt. Beide Ansätze setzen auf kurze und kreative Zyklen zur Entwicklung von Prototypen und das rasche Testen und Optimieren der Produkte. An zwei halbtätigen virtuellen Workshops und drei zwei-stündigen Sessions, beschäftigen sich die jungen Erwachsenen mit den verschiedenen Phasen des Design-Thinking und Lean Startups. Das Ziel ist es, innovative und umsetzbare Ideen und Geschäftsmodelle mit Bezug zur eigenen Region zu entwickeln. Dabei werden sie jeweils von 3 regiosuisse Innovations-Coaches und regionalen Mentorinnen und Mentoren unterstützt.

Phase 1: Akteure und Probleme verstehen und Ideen entwickeln

An den ersten beiden Halbtagen es darum, den Kontext und die Herausforderungen eigenen Region genauer zu verstehen und sich auf eine konkrete Herausforderung/Problemstellung festzulegen (im Falle des Next Generation Incubators 2022 mit Bezug zum Thema Verbindungen zwischen Stadt und Land). Danach werden relevante Stakeholder und deren Wünsche, Erwartungen, Ängste, Hoffnung und die damit verbundenen zentralen Bedürfnisse identifiziert. Anschliessend werden in einer Kreativ-Phase möglichst viele Ideen und mögliche Lösungsansätze zu generiert. Die Teams wählen mit Unterstützung der Mentorin oder des Mentors die beste Idee aus, die anschliessend vertieft werden soll.

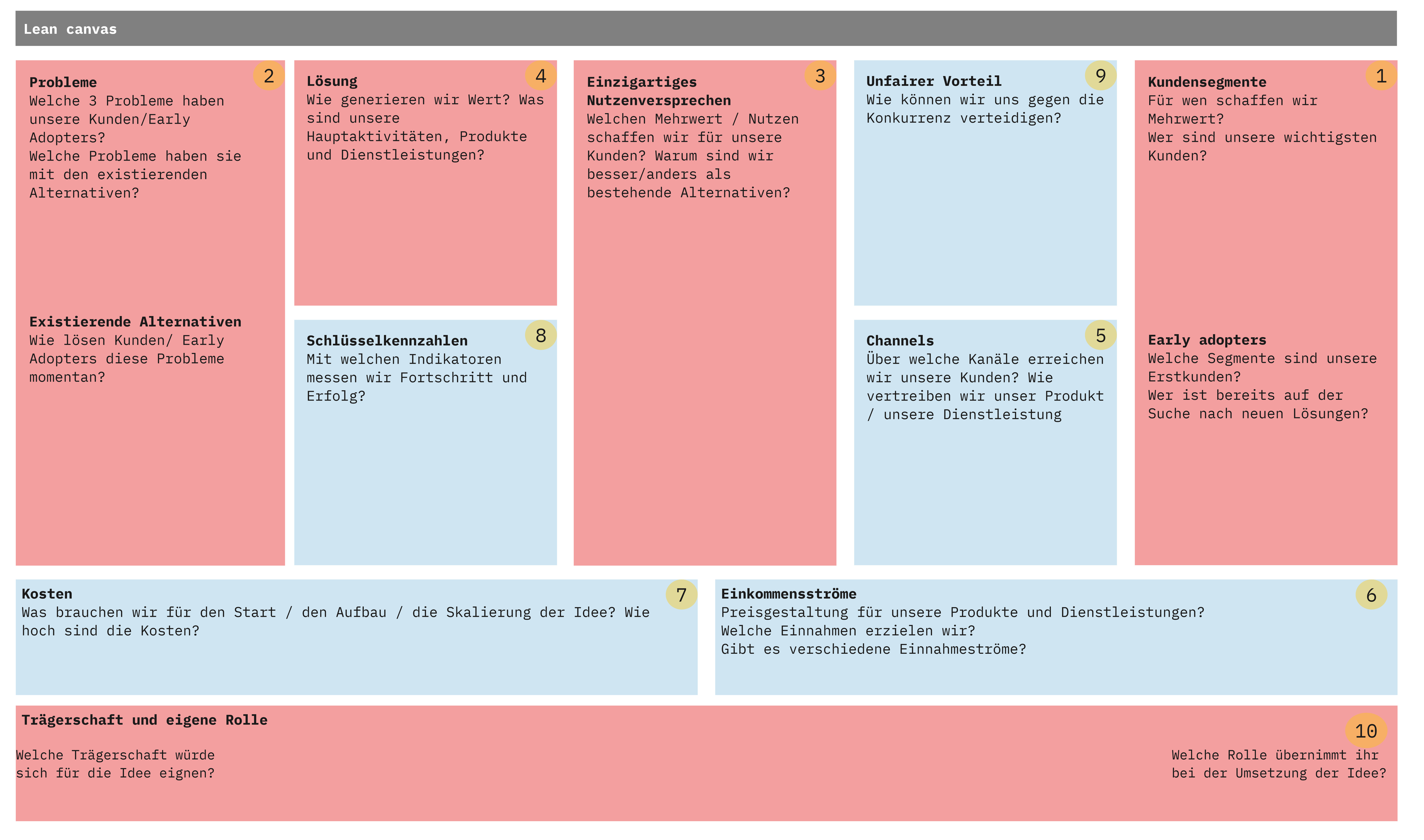

Phase 2: Idee zu Geschäftsmodell ausarbeiten

In den nächsten Sitzungen konkretisieren die Teams ihre ausgewählte Top-Idee. Die Konkretisierungsphase orientiert sich an Lean-Startup, wobei die Idee mit dem Lean Canvas vertieft wird und zwei Fragen im Zentrum stehen: Einerseits, ob man ein Problem hat, welches sich lohnt, gelöst zu werden und anderseits, ob es potenzielle Kundinnen und Kunden gibt, welche an der entwickelten Lösung interessiert wären. Durch das Entwickeln von Prototypen, also eine vereinfachte Version der angedachten Lösung, und das Testen mit der potenziellen Zielgruppe, kann diesen Fragen nachgegangen und das Produkt optimiert werden.

Phase 3: Schlusspräsentation und Umsetzung

An einem physischen Schlussevent präsentieren die Teams ihre Produkte. Im Falle des regiosuisse Next Generation Incubators 2022 vor den Coaches, Mentorinnen und Mentoren und Vertretenden von SECO, Städteverband und dem Netzwerk Schweizer Pärke. Bei der Durchführung in einer Region, Gemeinde oder Stadt, könnten die Projekte in diesem Schritt auch durch eine Jury bewertet und die besten Ideen prämiert werden.

Nach dem Schlussevent steht den Teams eine weitere Coaching-Session zur Verfügung, welche sie zur Diskussion von Fragen zur Weiterentwicklung und Umsetzung ihrer Idee nutzen können. Zudem werden die Teams nach Bedarf mit weiteren regionalen Akteuren vernetzt.

Resultate

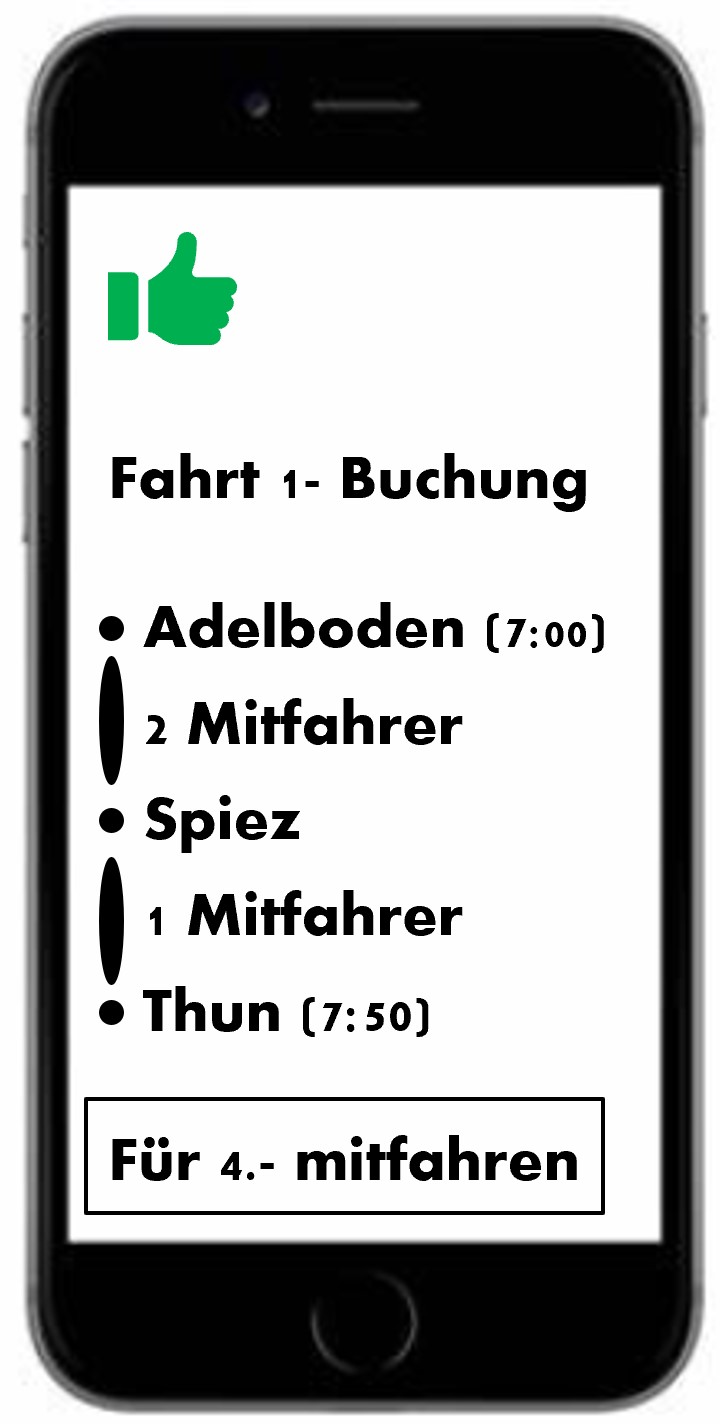

FahrAbb Region Bern Oberland-Ost

Ziel der FahrAbb ist ein ergänzendes Mobilitätsangebot zum ÖV in der Region Berner Oberland. Um ökologische Mitfahrgelegenheiten anzubieten, soll eine App-Lösung entstehen, welche auf den Aufbau einer Community abzielt, Sicherheit für Fahrende und Mitfahrende gewährleistet und möglichst einfach bedient werden kann. So soll die die App nicht nur von jungen Erwachsenen, sondern auch von älteren (oft immobilen) Personen genutzt werden können.

Visualisierung App, Gruppe FahrAbb

Direktvermarktung besser sichtbar machen

Ziel ist es, die Direktvermarktung von lokalen und regionalen landwirtschaftlichen Produkten zu stärken und den Kauf, primär für Tagesgäste, zu vereinfachen. Alle Direktvermarktungsangebote in einer Region sollen sichtbar gemacht werden, indem auf einer Karte (online oder offline) alle Orte abgebildet werden, an welchen regionale Produkte gekauft werden können. Denkbar wären auch Plugins auf einer Wanderapp oder auf der Website einer Destination.

Prototyp Karte, Gruppe Direktvermarktung

Kombi-Ticket Region Seetal

Mit einem Kombiticket sollen die bestehenden öffentlichen Mobilitätsangebote bekannter gemacht und gefördert werden. Konkret sollen Kooperationen zwischen Kultur- und Freizeitangeboten mit regionalen Mobilitätsanbietern gefördert werden, um gemeinsame Angebote zu schaffen und die Attraktivität zu steigern.

Fazit und Learnings

Durch den Next Generation Incubator konnte gemeinsam mit interessierten jungen Erwachsenen tolle Ideen entwickelt werden. Das Format mit den zwei einführenden halbtägigen Workshops und den darauffolgenden zweistündigen Sessions hat gut funktioniert. Die Workshops waren sehr produktiv.

Die Mobilisierung der Teilnehmenden hat sich als schwierig herausgestellt. Mögliche Gründe dafür sind einerseits der Zeitpunkt der Mobilisierung während den Sommerferien, der fehlende Kontakt von Regionalmanagern und Regionalmanagerinnen mit jungen Erwachsenen sowie der relativ grosse Zeitaufwand für den Incubator, welcher ein grosses Hindernis darstellte. Viele potentiell interessierte junge Menschen sind bereits anderweitig stark engagiert und/oder wollen sich nicht für ein über mehrere Monate laufendes Projekt verpflichten. Daher sollte bei der Initiierung solcher Projekte darauf geachtet werden, dass die Formate diesen Bedürfnissen angepasst sind. So sollten auch Möglichkeiten angeboten werden, bei welchen sie ihre Ideen und Bedürfnisse einbringen können, ohne sich direkt langfristig für etwas zu verpflichten. Zudem fällt auf, dass sich fast ausschliessliche junge Erwachsene aus Hochschulen angemeldet haben. Dies kann damit erklärt werden, dass ein Teil der Bewerbungen über Hochschulen lief. Dies hängt damit zusammen, dass das national durchgeführte Format vor allem an Hochschulen kommuniziert wurde, weil der Aufwand es an alle Berufsschulen der Schweiz zu streuen, zu gross gewesen wäre. Um bei der Anwendung des Formats auf Ebene nur einer Region eine breitere Gruppe von jungen Erwachsenen zu erreichen, empfiehlt es sich zielgruppengerechte Medien in der Region zu nutzen und entsprechende Multiplikatoren zu gewinnen (z.B. Pfadi, Jungparteien, Vereine, Berufsschule).

Die Teilnehmenden haben die verbindlichen Termine geschätzt, welche ihnen eine gewisse Struktur vorgeben.

Das hybride Format von virtuellen Workshops und Coaching-Sessions sowie einem physischen Treffen hat sich bewährt und wurde von den Teams geschätzt. So ermöglichen virtuelle Session eine höhere Flexibilität, da sie ortsunabhängig sind. Das spielt gerade für junge Erwachsene, welche oftmals sehr mobil sind eine zentrale Rolle. Dennoch wird der physische Kontakt sehr geschätzt und als fruchtbarer Ort für die Entstehung von neuen Ideen gesehen.

Neben dem Coaching und dem Mentoring, welches aus Sicht der Teilnehmenden sehr hilfreich war, wurde auch der Austausch mit den anderen Teams geschätzt. Dies zum Beispiel am Schlussevent in Bern.

DOS

- Ermöglichen von flexiblem Arbeiten

- Austausch mit anderen jungen Erwachsenen fördern

- Format und Zeiten den Bedürfnissen von jungen Erwachsenen anpassen

- Zielgruppengerechte Kommunikation

- Förderung eines kreativen Umfelds

Tipps und Tricks für die Beteiligung

Tipps und Tricks für die Beteiligung der Next Generation

Einleitung

Wie in den zwei regiosuisse-Fokusgruppengespräche mit jungen Erwachsenen deutlich wurde, ist es unerlässlich die Next Generation direkt in die Entwicklung der Region miteinzubeziehen, wenn die Attraktivität der verschiedenen Räume für junge Erwachsene verbessert werden möchte.

Doch wie können Jugendliche und junge Erwachsene stärker in die Regionalentwicklung eingebunden werden? Durch die Durchführung des Next Generation Labs, dem Next Generation Inkubators und den Fokusgruppen konnte regiosuisse Erfahrungen sammeln. Es gibt einige Tipps und Tricks, wie die Next Generation am besten erreicht werden kann. Zudem bestehen zielgruppengerechte Formate, welche die Partizipation der Next Generation ermöglichen.

Zielgruppe erreichen

Viele Regionalmanagements haben keine direkte Verbindung zur Next Generation. Daher ist es für sie oft schwierig, Jugendliche oder junge Erwachsene zu erreichen und zu motivieren an Partizipationsformaten teilzunehmen. Die Kommunikation nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Dies gilt sowohl für das Medium der Kommunikation sowie den Inhalt der Botschaft, welche vermittelt werden soll. Grundsätzlich gilt es immer im Voraus genau zu klären, wer die Zielgruppe ist und wozu diese eingebunden wird, damit die Kommunikation entsprechend angepasst werden kann.

Mit folgenden Tipps und Tricks, können die Chancen die Next Generation zu erreichen erhöhte werden.

-

Soziale Medien nutzen

Jugendliche und junge Erwachsene sind sehr aktiv in den sozialen Medien. Dies sollte genutzt werden. Aktuell im Trend ist bei den Jugendlichen vor allem TikTok, wohingegen bei jungen Erwachsenen verstärkt Instagram und teilweise auch Facebook genutzt wird. Die Wahrscheinlichkeit junge Erwachsenen über solche Medien zu erreichen ist grösser als über Flugblätter oder ähnliches. So empfiehlt es sich in diesem Bereich weiterzubilden und allenfalls auch direkt Jugendliche oder junge Erwachsene in die Umsetzung einzubeziehen (z.B. eine Person in niedrigem Pensum für die Unterstützung in der Kommunikation anstellen).

-

Mund-zu-Mund Propaganda

Die Mund-zu-Mund Propaganda hat sich sehr bewährt. So sollte das eigene Netzwerk genutzt und mobilisiert werden, um Jugendliche und junge Erwachsene im Umfeld zu motivieren, welche wiederum in ihrem Umfeld Werbung für das Vorhaben machen können.

-

Bestehende Netzwerke und Organisationen nutzen

Fehlt der Kontakt zur Next Generation hilft es, Kontakt zu bestehenden Vereinen und Organisationen aufzunehmen, in welchen Jugendliche und junge Erwachsene vertreten sind. Dies können kommunale oder regionale Jugendverbände wie die Pfadi, Cevi oder Jubla sein oder aber auch andere Vereine wie Sport-, oder Kulturvereine. Eine weitere Möglichkeit ist es über Schulen und Berufsschulen zu gehen.

-

Pain-Points der Next Generation kennen

Es ist wichtig bereits im Voraus ungefähr zu verstehen, was die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bewegt. So kann der Inhalt der Nachricht sowie das konkrete Wording ihren Bedürfnissen angepasst werden, womit die Chancen auf Partizipation erhöht werden. Dazu könnte ein informeller Austausch oder eine Diskussionsrunde mit Vertretenden der Next Generation organisiert werden.

-

Ansprechendes Design

Das Design einer Botschaft, gerade auf den sozialen Medien sollte ansprechend sein. Dabei empfiehlt es sich mehr auf ansprechende Bilder und Graphiken zu setzen anstelle von viel Text. Um sich inspirieren zu lassen, kann es helfen, sich Beispiele von anderen Organisationen auf Social Media anzusehen. Auch Tools wie Canva oder Adobe liefern Vorlagen, welche der Inspiration dienen können.

-

Passender Zeitpunkt abwarten

Es ist wichtig, einen passenden Zeitpunkt für die Kommunikation zu wählen. So kann es von Nachteil sein, für einen Event oder für Partizipationsmöglichkeiten während den Ferien zu werben. Viele Jugendliche und junge Erwachsenen sind dann schwerer erreichbar. Dies sollte auch beachtet werden, wenn gewisse Multiplikatoren miteinbezogen werden möchten (z.B. Schulen).

Zielgruppengerechte Formate

Die Wahl des Formats hängt stark mit dem Ziel der Partizipation zusammen.

Wenn es das Ziel ist, zu einem bestimmten Thema möglichst viele erste Meinungen von jungen Erwachsenen abzuholen, lohnt es sich beispielsweise mehr auf digitale Partizipationsformate zu setzen. Um die Bedürfnisse von Kindern abzuholen, lohnt es sich mit den Schulen zusammenzuarbeiten. Grundsätzlich gilt: Wenn Anliegen abgeholt werden, sollen diese auch ernst genommen werden. Es muss klar kommuniziert werden, wozu die Stimme der Next Generation abgeholt wird und wo und wie diese einfliesst.

Möchte man gemeinsam mit der Next Generation Projekte entwickeln oder sie motivieren Projekte selber umzusetzen, empfiehlt es sich Jugendliche oder junge Erwachsene bei der Projektentwicklung zu unterstützen und auch bei der Projektumsetzung Hand zu bieten, z.B. mit einem Coaching durch die Regionalmanagerinnen oder -manager. Für die Entwicklung von kreativen Projektidee und Geschäftsmodellen hat sich auch das von regiosuisse entwickelte und getestete Format Next Generation Incubator bewährt.

Geht es darum langfristig die Stimme der Next Generation einzubinden, empfiehlt es sich eher Jugendräte, Jugendparlamente oder ähnliche Formate aufzubauen. Dort können Interessen eingebracht werden ohne grossen zeitlichen Aufwand.

Grundsätzlich gilt, dass das Ziel und der Zweck der Partizipation im Voraus geklärt werden sollte. Zudem sollten folgende Aspekte bei der Wahl und Implementierung von Partizipationsformaten und der berücksichtigt werden:

-

Verpflichtungen und Verbindlichkeiten

Verpflichtungen können abschreckend sein, da die Planbarkeit bei vielen jungen Erwachsenen eher beschränkt ist aufgrund der sich schnell ändernden Lebenssituationen (z.B. Übergang Schule zu Beruf etc.). Während einige Jugendliche oder junge Erwachsene einen gewissen Grad an Verbindlichkeit schätzen, schreckt dies andere ab. Es gilt ein Mittelmass zu finden und allenfalls eine Kombination verschiedener Beteiligungsformate zu wählen. So könnte die Kombination einer digitalen Umfrage und einer festen Begleitgruppe eine Möglichkeit sein, wo gewisse Personen nur bei der Umfrage mitmachen können.

-

Administrative Hürde abbauen

Die zeitlichen Ressourcen von jungen Erwachsenen und Jugendlichen sind beschränkt. Viele möchten sich in irgendeiner Form einbringen. Sind allerdings die administrativen Hürden gross, erschwert dies die Mobilisierung zusätzlich. So sollte die Möglichkeit zur Partizipation unbedingt auch niederschwellig sein. Im Falle eines Projektentwicklungsformates, sollte die Anmeldung oder Bewerbung möglichst einfach sein. Bei einer Umfrage ist es hilfreich, die Fragen möglichst einfach formuliert sein und die Umfrage kurz zu halten.

-

Hybride Formate ermöglichen

Hybride Formate erhöhen die Flexibilität der Teilnahme an Partizipationsprozessen. Junge Erwachsene sind sehr mobil und oft auch zwischen den unterschiedlichen Räumen unterwegs, was eine Teilnahme an vor Ort stattfindenden Veranstaltungen erschweren kann. Der persönliche Austausch und das physische Treffen ist dennoch etwas was auch von vielen jungen Erwachsenen gewünscht und bevorzugt wird. Gerade bei längerfristigen Projekten kann eine Mischung aus digitalen und physischen Treffen sowie hybriden Formaten einen grossen Mehrwert liefern.

-

Zeiten anpassen

Die Wahl der Zeiten von Events und Austauschformaten sollte den Bedürfnissen der jungen Erwachsenen angepasst werden. Da viele junge Erwachsene tagsüber arbeiten oder in der Schule sind, gilt es solche Events an Abenden oder Wochenenden durchzuführen. Bei einer längerfristigen fixen Gruppe lohnt es sich, auf die konkreten Wünsche der Teilnehmenden einzugehen und die Zeiten ihrer anderen Verpflichtungen anzupassen.

Checkliste

Vor jedem Projekt in welchem Jugendliche und junge Erwachsene eingebunden werden, sollten folgende Fragen geklärt werden:

- Wer ist genau meine Zielgruppe?

- Was möchte ich von meiner Zielgruppe wissen?

- Wie erreiche ich diese Zielgruppe?

- Durch welche Medien?

- Mit welchem Wording? Mit welchen Bildern?

- Welche möglichen Multiplikatoren gibt es?

- Wie kann ich das Format den Bedürfnissen meiner Zielgruppe anpassen?

Stimmen der Next Generation

Stimmen der Next Generation

Einleitung

Welche Themen beschäftigen junge Erwachsene? Welche spezifischen Bedürfnisse hat die Next Generation? Welche Faktoren machen eine Gemeinde, Stadt oder Region aus Sicht der Next Generation attraktiv?

Um diese Fragen zu beantworten, hat regiosuisse zwei Fokusgruppengespräche sowie das Next Generation Lab und den Next Generation Inkubator durchgeführt. Während im Lab und im Inkubatorprogramm die Entwicklung von Lösungsansätzen und Projektideen im Zentrum standen, wurde in den Fokusgruppen vertieft, was die Next Generation beschäftigt. Die Teilnehmenden der Fokusgruppen stammten aus dem Emmental, Berner Oberland, Surselva, Engadin, Agglomeration Zürich, Agglomeration Bern. Während zwei moderierten zweistündigen Online-Sitzungen wurde zudem auch diskutiert, welche Räume für die «Next Generation» als Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum an Bedeutung gewinnen und wie diese Räume in Zukunft gestaltet werden sollten.

Verbindungen zwischen Stadt und Land fördern

Die meisten Teilnehmenden der Fokusgruppe stammen aus dem ländlichen Raum, halten sich aber inzwischen teilweise oder dauerhaft im städtischen Räumen auf. Bei der Frage, für welche Aktivitäten die teilnehmenden jungen Erwachsenen die ländlichen und städtischen Räume nutzen, hat sich ein klares Bild abgezeichnet. Wie erwartet, hat sich in der ersten Besprechungsrunde die klassische Aufteilung ergeben. Der ländliche Raum wird als Naturraum, welcher für Erholung und Sport genutzt wird angesehen, wohingegen der städtische Raum als Raum für Ausbildung, Arbeit, Kultur und Freizeitaktivitäten angesehen wird.

Grundsätzlich wollen die jungen Erwachsenen nicht vom Stadt-Land-Graben sprechen. Gegenseitiges Verständnis und das Erkennen der spezifischen Stärken der unterschiedlichen Räume sei wichtig. Ein gutes ÖV-Angebot, welches auch die Verbindungen am Abend sicherstellt, kann dabei gerade den jungen Erwachsenen helfen, die städtischen und ländlichen Räume bedürfnisgerecht zu nutzen.

Überkommunaler Austausch und Beteiligung

Die Teilnehmenden jungen Erwachsenen wünschten sich eine verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden und eine stärkere Vernetzung innerhalb der Region, um Probleme gemeinsam anzugehen und Synergien zu nutzen. Dabei stehen besonders der Gemeinschaftsgedanke und der Zusammenhalt im Fokus. Der Austausch innerhalb der Bevölkerung, aber auch mit politischen Akteuren sollte dabei stärker gefördert werden. So dass sich Gruppen interessierter Menschen zusammenschliessen können um Projekte zu initiieren und umzusetzen . Das generationenübergreifende Lernen kann dabei einen grossen Mehrwert liefern, wobei dieses gezielt gefördert und angestossen werden sollte. Dabei ist es besonders wichtig, auch junge Erwachsenen in solche Prozess miteinzubeziehen und zu überzeugen, daran teilzunehmen. Konkret erwähnen die Teilnehmenden der Fokusgruppe, dass Einrichtungen hilfreich wären, welche die jungen Erwachsenen bei Projektideen unterstützen und beraten sowie Wegleitungen für Projektumsetzungen zur Verfügung stellen. Auch Coachings durch Regionalentwicklerinnen und Regionalentwicklern wäre eine Möglichkeit. Die Verantwortung eine solche Zusammenarbeit zu fördern und entsprechende Formate zu initiieren, sehen die jungen Erwachsenen bei der Politik. Damit solche Zusammenarbeitsformen erfolgreich umgesetzt und aufrechterhalten werden können, ist eine enge Begleitung durch Fachpersonen zu empfehlen.

Bedürfnisse und Wünsche

In den Diskussionen zeigte sich, dass den Teilnehmenden ihre Regionen am Herzen liegen. Sie haben spezifische Bedürfnisse und Ideen, wenn es darum geht, was eine für die jüngere Generation attraktive Region ausmacht.

Im Detail wurden folgende Themen als wichtig erachtet, wobei zu beachten ist, dass die Mehrheit der Teilnehmenden aus Regionen in ländlichen Räumen stammen:

-

Gute ÖV-Verbindungen

Die Nähe zur Natur und Naherholungsaktivitäten zeichnet den ländlichen Raum aus. . Diese wird von den teilnehmenden jungen Erwachsenen sehr geschätzt und als wertvoll betrachtet. Die Teilnehmenden betonen jedoch auch die Wichtigkeit der guten ÖV-Verbindungen in urbane Gebiete, in denen sie Ausbildungsstätten besuchen oder Teile ihrer Freizeit verbringen. Dabei wäre es für sie besonders wichtig, dass auch die Randzeiten gut durch den ÖV abgedeckt sind.

Beispiel: MyBuxi -

Attraktive Freizeitangebote

Aktive Vereine werden als grosser Pluspunkt angesehen. Dadurch seien auch Sportangebote meistens gut in ihrer Region vertreten. Jedoch bemängeln sie, dass es nebst dem Sportangebot nur ein begrenztes Angebot an weiteren Freizeitangeboten für junge Erwachsene gebe, insbesondere in ländlichen Regionen. Damit der ländliche Raum attraktiver für junge Erwachsene wird, sollte sich das Angebot betreffend Kultur und Freizeit vermehrt an Vorbildern aus den Städten orientieren. So könnten beispielsweise Räumlichkeiten geschaffen werden, in welchen Kultur erlebt und gestaltet werden kann. Die Gemeinden sollten dabei zusammenarbeiten und versuchen die Angebote gut über die Region zu verteilen. In diesem Zusammenhang sehen sie es auch als wichtig an, das gesellschaftliche Engagement zu fördern (u.a. in Vereinen oder auch in der politischen Gemeinde).

Beispiele:

Pumptrack, Sarneraatal

Umgestaltung, Sportplatz, Appenzell Innerhoden -

Treffpunkte und Zusammenleben

Die gute Vernetzung im Dorf wird geschätzt und das soziale Miteinander wird als ein wichtiger Faktor angesehen,. Diese Faktoren sollten unbedingt erhalten bleiben und könnten auch noch gestärkt werden. Die Gestaltung der öffentlichen Räume und Dorfplätze wird dabei als wichtig angesehen. Dabei wäre auch der Wunsch, dass an solchen Orten kein Kaufzwang besteht und diese verkehrsfrei wäre.

Beispiel: Frachtraum, Thun -

Bildungseinrichtungen

Die Schulen / Mittelschulen werden als wichtiger Ankerpunkt in ihrer Region angesehen und die Teilnehmenden hoffen, dass diese Institutionen in ihrer Region auch in Zukunft gehalten werden können. Auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden als wichtig erachtet. So wünschen sie sich in diesem Bereich neue Modelle, welche auch im ländlichen Raum funktionieren (z.B. hybrider Unterricht oder Popups von Hochschulen).

Beispiele:

Hospitality Pop-up-Academy, Engadin St. Moritz

Pop-up-Academy -

Neue Arbeitsformen

Von der Abwanderung und Überalterung sind besonders die Teilnehmenden betroffen, welche in den Bergregionen ihrer Kantone heimisch sind. Diese Situation beunruhigt sie. Für die Abschwächung dieses Problems sehen sie es als wichtig, dass passender Wohnraum und Arbeitsplätze erhalten (z.B. Handwerk, Gewerbe) und geschaffen werden. So könnten die Bedingungen für Start-ups sowie bestehende Firmen optimiert werden. Denn Arbeitsplätze sollten nicht nur in Städten und urbanen Ortschaften geschaffen werden, sondern auch in ländlicheren Gebieten. Auch neue Arbeitsmodelle und – formen seien vielversprechend und sollten daher gefördert werden. Beispielsweise sollten Teilzeitarbeitsmodelle und Homeoffice gefördert werden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Auch Kindertagesstätten spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Förderung von Co-Working Spaces oder Innovationszentren stellen weitere vielversprechende Möglichkeiten dar um die ländliche Regionen als geeigneten Arbeitsort zu stärken und das Innovationspotenzial der Region zu erhöhen. Mit diesen Lösungsansätzen könnte die Diversifizierung der Wirtschaft vorangetrieben und ländliche Regionen als geeignete Arbeits- und Lebensorte für junge Erwachsene aufgewertet werden.

Beispiel: Frischloft Co-Working, Appenzell -

Professionelle und kompetente Verwaltung

Die Fokusgruppenteilnehmenden sehen zudem die Wichtigkeit einer professionellen und kompetenten öffentlichen Verwaltung. Diese sollte einerseits digitale Instrumente einführen sowie (hybride) partizipative Prozesse umsetzen können, mit welchen die Bedürfnisse aller Altersgruppen berücksichtigt werden können. Der Zugang zu der jungen Bevölkerung über Apps oder auch die Einbindung von Schulklassen sind aus Sicht der Teilnehmende vielversprechend. Die Gemeindepolitik sollte in diesem Zusammenhang auch vermehrt proaktiv Themen bearbeiten und nicht nur reaktiv Handeln.

Beispiele:

Digitale Vernetzungsplattform, Lenzburg-Seetal

Gemeinde-App, Fischenthal

Stadtentwicklungsgebiet digital vernetzen, Oberwinterthur

Kinderpartizipation um Begegnungszonen zu beleben, Bern und Zürich

Weitere Informationen

Gute Beispiele und Initiativen

Next Generation gute Beispiele und Initiativen

Ju & Me

Das Pilotprojekt Ju&Me bildet Jugendliche zu Mentoren und Mentorinnen aus, welche anschliessend in der Region Führungskräfte aus der Wirtschaft, Verwaltung und der Politik beraten. In einem Tandemsystem können so bestimmte Themen gemeinsam bearbeitet werden und die Mitsprache der Jugendlichen wird gefördert. So haben die Führungskräfte die Möglichkeit direktes Feedback von der jüngeren Generation zu ihren Projekten, Angeboten und ihrer Arbeit im Allgemeinen abholen. Nebst der erhöhten Mitsprache der Jugendlichen haben diese dadurch auch die Möglichkeit das Tagesgeschäft von Führungskräften kennenzulernen.

Das Pilotprojekt wurde 2017-2019 in zwei deutschen LEADER-Regionen in Sachsen und Niedersachsen durchgeführt.

Zukunft Hasliberg

Um eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Hasliberg zu fördern und die Gemeinde langfristig als Wohn-, Lebens- und Tourismusort attraktiv zu erhalten, setzte die Gemeinde auf Partizipation. In diesem Projekt wurde auch gezielt die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einbezogen. Einerseits wurden spezifische Formate für Kinder und Jugendliche durchgeführt, andererseits wurde auch darauf geachtet, Jugendliche in der allgemeinen Begleitgruppe des Projekts (Echoteam) vertreten zu haben, um eine stetige Rückmeldung zu Ideen aus Sicht der Jugendlichen zu gewährleisten. Dabei sind viele tolle Projekte entstanden unteranderem auch direkt für die Kinder- und Jugendlichen, wie der Pump-Track.

Jugend.gr – Partizipation

Mit dem Projekt «Kinder- und Jugendpartizipation in Bünder Gemeinden» möchte jugend.gr die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf Gemeindeebene thematisieren und fördern. So werden im Projekt verschiedenen Ansätze ausprobiert und anschliessend sinnvolle Strukturen und Angebote umgesetzt. Das Projekt basiert auf vier verschiedenen Schritten: Einer Standortbestimmung, einem partizipativ erarbeiteten Workshop, einem Aktionsplan sowie einer anschliessenden Auswertung des Projekts. Elf Bündner Gemeinden sind bereits gestartet und befinden sich in unterschiedlichen Phasen des Projekts (Stand April 2023).

Jugend.gr ist der Dachverband Kinder- und Jugendförderung Graubünden, in welchem dutzende Gemeinde, Vereine, Jugendverbände und weitere Akteure vertreten sind.

Weitere Beispiele

Publikationen

- Mitreden für die Zukunft, Forschungsprojekt zum Aufbau nachhaltiger politischer Partizipationsstrukturen für junge Menschen in der Gemeinde: Kurzversion (pdf)

- Should I stay or should I go.

- Being young in a mountain area, Mountain youth’s needs in 2022 and next aspirations for the future

- Junge Ideen für die Regionalentwicklung

- Podcast-Staffel über Jugendbeteiligung in Gemeinden von Kommune 360°

- Jugendpartizipation in der Gemeinde ermöglichen, Ein Blick in die Praxis: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren beim Enabling («Ermöglichen») von Jugendpartizipation in der Gemeinde

- Erfolgsrezepte für jugendfreundliche Bergdörfer (Schweizerische Gemeinschaft für die Berggebiete SAB)

Organisationen und Initiativen

Regional- und Stadtentwicklung