Digitale Partizipation in der Regional- und Stadtentwicklung

Das regiosuisse Team hat in den letzten Monaten viel Erfahrung mit Online-Workshops und virtuellen Beteiligungsmöglichkeiten gesammelt und im Austausch mit weiteren Akteurinnen und Akteuren der Regional-, Stadt- und Gemeindeentwicklung eine Auslegeordnung zum Thema «E-Partizipation» erarbeitet. Diese zeigt auf, welche Chancen virtuelle Beteiligungsformate bieten, wo sie an Grenzen stossen und führt aus, was bei der Planung und Umsetzung zu beachten ist.

Möglichkeiten zur Beteiligung im virtuellen Raum bestehen sowohl in formalisierten Prozessen (z.B. Raumplanung, E-Government) als auch in nicht formalisierten Partizipations-Prozessen (z.B. bei der Erarbeitung regionaler Entwicklungsstrategien oder im Rahmen von Gemeindeentwicklungsprojekten). Diese Auslegeordnung legt den Fokus auf nicht formalisierte Prozesse.

Haben Sie Fragen, Anliegen oder Anregungen?

Dann melden Sie sich bei uns!

Einsatzmöglichkeiten und Chancen

Einsatzmöglichkeiten und Chancen E-Partizipation

Einsatzmöglichkeiten

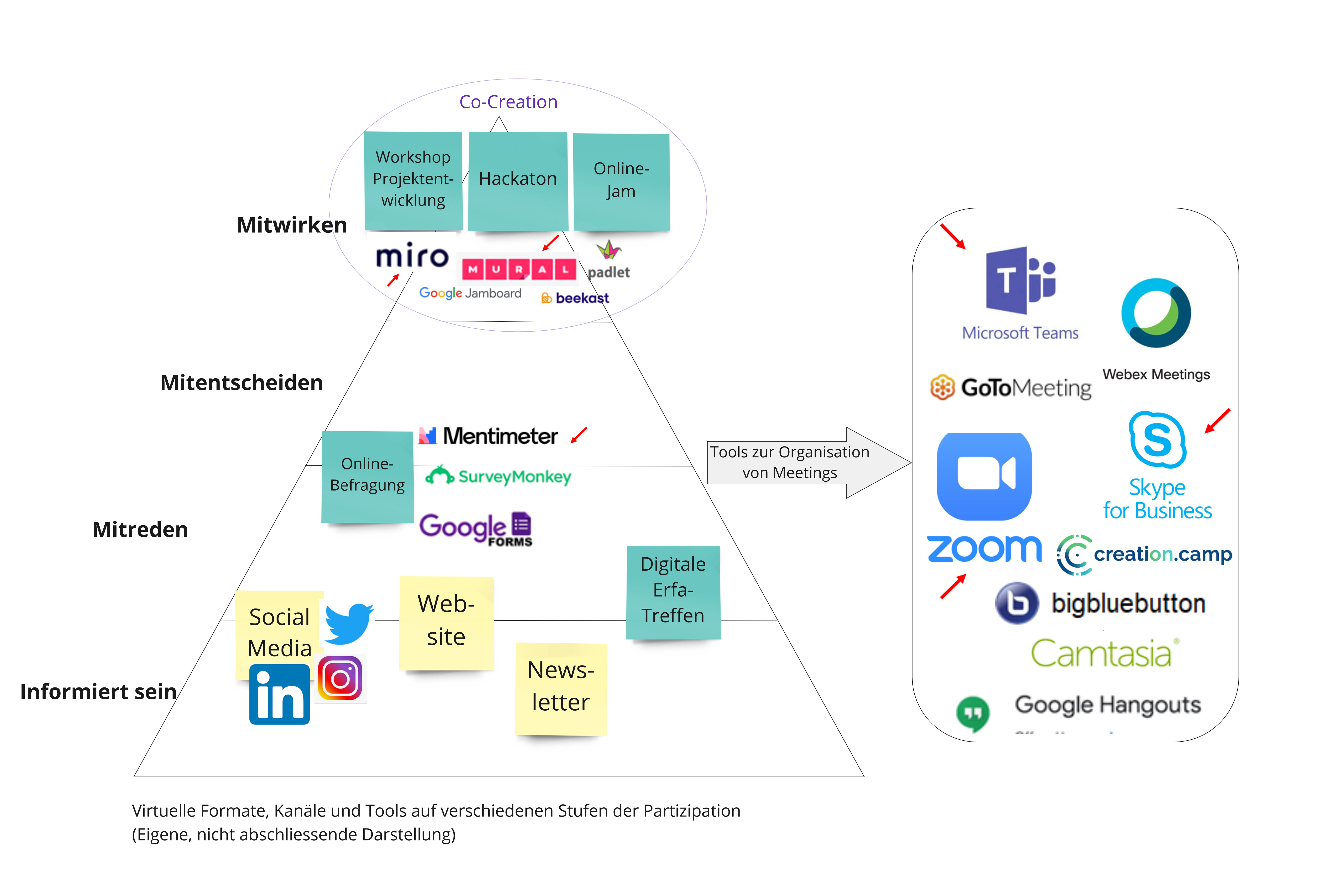

Virtuelle Formate und digitale Kanäle sind auf allen Stufen der Partizipation (informiert sein, mitreden, mitentscheiden, mitwirken) einsetzbar. Für die Umsetzung steht eine Unmenge von Apps und digitalen Tools zur Verfügung. Nachfolgende Darstellung illustriert beispielhaft Apps und Tools, die das regiosuisse-Team bisher einsetzte (Stand November 2020):

Auf der Stufe «Informiert sein» lassen sich die digitalen Möglichkeiten relativ einfach einsetzen und finden bereits breite Anwendung. Auf den Stufen «Mitreden», «Mitentscheiden» und «Mitwirken» bestehen dagegen noch ungenutzte Potenziale.

Eine Übersicht über bestehende digitale Beteiligungs-Tools bietet auch die Digitale Demokratie Toolbox. Auf der Plattform kann nach Werkzeugen zu spezifischen Zwecken (z.B. Ideensammlung, Meinungsaustausch usw.) gesucht werden. Sie ist im Rahmen des #versusvirus-Hackathons 2020 entstanden und wird vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) betreut.

Chancen virtueller Formate

- Einfaches und zeitnahes Abholen von Anliegen, Rückmeldungen oder Bewertungen zu spezifischen Fragestellungen oder Ideen von ausgewählten Personen bis hin zu grösseren Personengruppen und der breiten Bevölkerung.

- Möglichkeit zur Entscheidfindung schaffen, auch wenn persönliche Treffen nicht möglich sind.

- Orts- und bei Bedarf auch zeitunabhängiges Austauschen und Diskutieren von Erfahrungen, Ideen und Vorhaben: zum Beispiel für überregionale Zusammenarbeit und (inter)nationalen Erfahrungsaustausch (Anfahrtszeiten fallen weg) oder wenn sichergestellt werden soll, dass alle Anspruchsgruppen sich einbringen können, unabhängig davon, wann sie dazu Zeit haben.

- Teilnehmerkreis erweitern, weil über digitale Kanäle und Formate zum Teil andere, aber auch weitere Zielgruppen erreicht werden können: zum Beispiel Jugendliche und junge Erwachsene, auswärts wohnende Personen, Zweitwohnungsbesitzende, Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder als Risikogruppe in Pandemiephasen nicht physisch an einer Veranstaltung teilnehmen wollen, Menschen die sich in grösseren Gruppen nicht gerne äussern usw. Auch hybride Formate bieten hier grosse Chancen.

- Experimentierfreudige Phase nutzen: Virtuelle Workshops sind für die meisten von uns noch ziemlich neu. Das heisst die Hemmungen sind geringer, die Experimentierfreude grösser. Workshops können somit für alle sehr erfrischend sein. Diesen Vorteil gilt es zu nutzen. Methodisches/technisches Lernen kann mit inhaltlichen Fragen verknüpft werden.

Wie gelingt die Beteiligung?

Wie gelingt die Beteiligung mit virtuellen Formaten und was ist zu beachten?

Überblick

Neben den allgemeinen Grundsätzen der Partizipation sind bei digitalen Beteiligungsverfahren verschiedener Faktoren zu beachten:

- Formate und Tools sorgfältig auswählen: Analoge Formate lassen sich nicht ohne Anpassungen in virtuelle Formate übertragen. Virtuelle Formate müssen sorgfältig durchdacht und geeignete Tools für die Umsetzung gewählt werden. Dabei gilt es, die Ziele, die erreicht werden sollen, sowie die ungefähre Anzahl, die Bedürfnisse und die technische Affinität der Teilnehmenden im Blick zu haben. Geht es zum Beispiel um eine reine Information der Teilnehmenden, soll Feedback abgeholt oder in einem interaktiven Workshop gemeinsam etwas erarbeitet werden? In letzterem Fall kann der Einsatz eines Online-Whiteboards sinnvoll sein. Online-Whiteboards wie Miro, Padlet oder Mural erleichtern das Zusammenarbeiten im virtuellen Raum.

Die Organisatoren können zum Beispiel Prozessabläufe, Fragestellungen oder Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard festhalten und die Teilnehmenden können wie bei einem physischen Workshop ihre Gedanken dazu auf Post-its notieren. Wichtig ist, vorgängig jeweils zu klären, ob sämtliche Beteiligten Zugang zum gewählten Tool haben. Massgebend für die Wahl sind letztlich die gewünschten Nutzungsmöglichkeiten. Von diesen hängt auch ab, ob allenfalls die Gratisversion einer Software ausreicht, oder eine Bezahlversion notwendig ist. Es lohnt sich, die verschiedenen Tools in der Gratisversion auszuprobieren und Online-Tutorials zu konsultieren. - Datenschutz berücksichtigen: Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der ausgewählten digitalen Lösung müssen vorab geprüft werden. Falls eine virtuell durchgeführte Veranstaltung beziehungsweise Sitzung aufgezeichnet wird, muss das Einverständnis der Teilnehmenden eingeholt werden.

- Online-Format proaktiv kommunizieren und Zielgruppen über spezifische Kanäle ansprechen: Um Teilnehmende zu gewinnen, braucht es Werbung für das Online-Format. Möchte man bestimmte Zielgruppen erreichen, spricht man diese am besten über ihre spezifischen Kommunikationskanäle an oder über Personen und Organisationen, die als Multiplikator wirken können (z.B. via Instagram bei Jugendlichen oder über Branchenorganisationen und entsprechende LinkedIn-Gruppen bei bestimmten Berufsgruppen usw.). Auch über klassische Mund-zu-Mund-Propaganda kann das Format beworben werden. Soll eine möglichst breite Teilnehmerschaft gewonnen werden, so macht es Sinn über verschiedene Kanäle zu kommunizieren (Website, Mailversand, Social-Media, Flyer, Plakate, Infoblatt einer Gemeinde usw.). Die Kanäle können häufig auch für die Kommunikation der Ergebnisse genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Kanäle erfordert Ressourcen, die entsprechend einzuplanen sind. Es lohnt sich, die verschiedenen Tools in der Gratisversion auszuprobieren und Online-Tutorials zu konsultieren.

Weitere Tipps und Hilfsmittel zur Planung und Umsetzung der Kommunikation finden Sie im «Praxisblatt Kommunikation» und im Themendossier «Kommunikation».

Tipps für Online-Workshop

- Genügend Vor- und Nachbereitungszeit einberechnen: Eine sorgfältige Vorbereitung des Workshops ist wichtig. Neben der methodischen Konzipierung braucht auch die technische Vorbereitung (z.B. Aufsetzen von Online-Whiteboards zur virtuellen Zusammenarbeit) Zeit zu reservieren. Die Verwendung von Online-Whiteboards aber auch Video-Mitschnitte können die Ergebnissicherung deutlich erleichtern. Die Ergebnisse können so direkt digital gespeichert werden, nachträgliches Transkribieren oder Fotografieren von Flipcharts oder Pinnwänden entfällt. Genau wie bei physisch durchgeführten Workshops ist jedoch auch bei virtuellen Formaten ausreichend Zeit für die anschliessende Synthesearbeit und die Kommunikation der Resultate einzuplanen.

- Moderation gut vorbereiten: Eine gute Moderation entscheidet auch bei einer Online-Durchführung über den Erfolg eines Workshops mit. Klare und einfache Aufgaben- und Fragestellungen sind bei der Zusammenarbeit im virtuellen Raum besonders wichtig. Bei der Verwendung von Online-Whiteboards ist es wichtig, dass die Teilnehmenden auch visuell gut durch die Aufgaben geführt werden (z.B. mit Pfeilen). Digitale Formate bergen zudem spezifische Herausforderungen, denen sich die Moderatorinnen und Moderatoren bewusst sein sollten. So ist zum Beispiel das Zwischenmenschliche weniger leicht fassbar, Vielredner sind schwieriger zu unterbrechen und die Gefahr, dass zurückhaltende Personen im virtuellen Raum vollkommen «untergehen», ist grösser.

- Aufwand für die Visualisierung nicht unterschätzen: Mithilfe von digitalen Whiteboards lassen sich auch bei Videomeetings die Diskussionsergebnisse für alle Teilnehmenden gut sichtbar und in Echtzeit visualisieren (z.B. mit Post-it). Für Ungeübte gestaltet sich das Visualisieren jedoch meist anspruchsvoller als bei physischen Sitzungen, insbesondere wenn beispielsweise Skizzen oder Mindmaps erstellt werden sollen. Es lohnt sich deshalb, die Nutzung der digitalen «Flipchart-Alternative» vorab gut einzuüben. Idealerweise wird die Moderation auf mindestens zwei Personen aufgeteilt, sodass sich eine Person voll auf die Moderation und die andere Person auf das Visualisieren der Diskussion konzentrieren kann.

- Klare Konversations- und Spielregeln aufstellen: Einfache, zu Beginn eines Workshops klar kommunizierte Regeln erleichtern die virtuelle Zusammenarbeit. Bewährt haben sich unter anderem: Mikrofon ausschalten, wenn man selbst nicht spricht; sich kurzhalten; nicht durcheinander sprechen; je nach Gruppengrösse Zeichen geben, wenn man etwas sagen möchte; Nutzung der Chatfunktion erläutern (wer?, wofür?). Bei gemischtsprachlichen Gruppen nicht vergessen die Sprachregelung zu erläutern (z.B. jede und jeder spricht in seiner Muttersprache) und daran erinnern, deutlich und nicht zu schnell zu sprechen.

- Auf «Feinstoffliches» und Gruppendynamik achten: Das Zwischenmenschliche ist schwieriger handhabbar im virtuellen Raum (fehlendes «Spüren»), insbesondere, wenn sich die Teilnehmenden nicht kennen. Es gilt deshalb gut zu überlegen, wie trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl erreicht werden kann – z.B. Kaffeepausen in kleineren Gruppen (via Breakout-Rooms). Wenn sich die Teilnehmenden nicht kennen, sind Vorstellungsrunden oder gezielte Warm-ups zu Beginn des Workshops zentral.

- Technische Affinität der Teilnehmenden mitbedenken: Virtuelle Formate bedingen eine gewisse Offenheit und technische Affinität der Teilnehmenden. Bei der Auswahl und bei der Vorbereitung ist dies zu berücksichtigen. Idealerweise sind die Teilnehmenden mit der verwendeten Technik vertraut. Ist dies nicht der Fall, ist eine gute technische Einführung der Teilnehmenden entscheidend. Wird zum Beispiel mit einem Online-Whiteboard gearbeitet und ist nicht klar, ob die Teilnehmenden schon einmal mit einem solchen gearbeitet haben, lohnt es sich vor dem eigentlichen Start des Workshops eine kurze Einführung (idealerweise in kleinen Gruppen) zu machen (Wie komme ich auf das Board? Wie schreibe ich dort ein Post-it? Wie mache ich eine Aktion rückgängig usw.). Ist absehbar, dass die Teilnehmenden technisch nicht affin sind, sollte die Methodik entsprechend angepasst werden und/oder während dem Workshop Unterstützung geboten werden, etwa indem die für die Moderation zuständigen Personen auch die Visualisierung auf dem Whiteboard übernehmen. Sind die Teilnehmenden technisch affin, reicht eine Einführung in die Nutzung des verwendeten Tools zu Beginn des Workshops in der Regel aus.

- Auf technische Probleme vorbereitet sein: Technische Pannen beim Moderationsteam und/oder den Teilnehmenden können zusätzlichen Stress erzeugen. Neben einer guten Vorbereitung (technischer Check und Einführung der Teilnehmenden) ist es hilfreich, eine Ansprechperson für technische Probleme festzulegen, an die sich Teilnehmende im Bedarfsfall wenden können. Ein bewährter Trick bei schlechter Internet-Verbindung ist, die Videokameras auszuschalten.

- Einstieg bewusst gestalten: Virtuelle Workshops bieten den Teilnehmenden den Vorteil, dass sie die Anreisezeit sparen. Darunter kann jedoch die mentale Vorbereitung leiden. Um rasch im Thema zu sein eignen sich spielerische Warm up Übungen. Diese sollten spezifisch für den jeweiligen Workshops abgestimmt sein.

- In der Kürze und Abwechslung liegt die Würze: Bei längeren Sessions immer vor dem Computer zu sitzen, ist ermüdend und für viele ungewohnt. Wir empfehlen kürzere Sessions (2 Std.) oder sonst Pausen einzuplanen, in denen die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich (idealerweise an der frischen Luft) zu bewegen. Ebenfalls lohnt es sich, interaktive Elemente (Diskussionsrunden, Abstimmungen usw.) einzubauen, um die Aufmerksamkeit hoch zu halten.

- Arbeitsplatz für Teilnahme an Online-Workshops ausrüsten und einrichten: Ein kleiner Laptop-Bildschirm mag für kurze Video-Meetings ausreichend sein. Für längere Formate und Online-Workshops lohnt es sich, den Arbeitsplatz mit mindestens zwei (grossen) Bildschirmen auszurüsten. So kann zum Beispiel auf einen Bildschirm die Video-Konferenz verfolgt und auf einem anderen ein digitales Whiteboard oder ein Dokument eingesehen werden, das gerade bearbeitet wird. Ein Stehpult kann willkommene Positionswechsel bieten. Die verwendeten Kopfhörer und das genutzte Mikrofon entscheiden zudem mit, wieviel Bewegungsspielraum man während des Workshops hat.

Grenzen virtueller Formate

Grenzen virtueller Formate

Überblick

Virtuelle Formate können die richtige Wahl sein, wenn es darum geht, neue Teilnehmende zu erreichen, Meinungen abzuholen und (insbesondere in eingespielten Gruppen) um Inhalte zu erarbeiten. Sie ersetzen jedoch nicht den persönlichen, direkten Kontakt. Hinzu kommt, dass gewisse Gruppen virtuell schwerer erreichbar sind. Wenn es darum geht, längerfristig zusammenzuarbeiten, (kreative) Inhalte zu entwickeln und Menschen für ein aktives längerfristiges Engagement in der Region zu gewinnen, eignen sich Kombinationen von Online- und Offline-Formaten oder hybride Formate oftmals besser.

Grundsätzlich ist Folgendes zu beachten:

- In Krisen- und in Konfliktsituationen so wie für sensible Themen sind physische Treffen geeigneter, da hier das Zwischenmenschliche wichtig ist.

- Bei längerfristigen Prozessen (regionale Strategieprozesse, Gemeindeentwicklungsprozesse usw.) können virtuelle Formate den persönlichen Kontakt und Austausch nicht komplett ersetzen. Will man die Beteiligten für ein längerfristiges Engagement gewinnen, ist ein persönliches Kennenlernen und ein regelmässiger persönlicher Austausch meist unumgänglich.

- Da virtuelle Formate anonymer scheinen als analoge, besteht die Gefahr, dass Teilnehmende kurzfristig doch nicht erscheinen, sich während des Workshops ausklinken oder sich am Prozess nicht mehr beteiligen. Gezielte Warm-ups in Kleingruppen (z.B. Vorstellungsrunde oder Einstiegsübungen) zu Beginn einer Veranstaltung oder Zwischendurch können Abhilfe bieten. Damit die Teilnehmenden während des Workshops am Ball bleiben, lohnt es sich, interaktive Elemente einzubauen.

- Kreativität ist bei Online-Workshops oft nur eingeschränkt möglich: Geht es beispielsweise darum eine Idee zu visualisieren (z.B. mit Skizzen) oder einen Prototypen zu bauen (z.B. bei Design Thinking Ansatz) sind virtuell gewisse Grenzen gesetzt. Wenn sich die Teilnehmenden nicht kennen und virtuelles Zusammenarbeiten nicht gewohnt sind, kann sich dies zusätzlich negativ auf die Kreativität auswirken.

Mehr zur Kombination von digitalen und analogen Formaten zur Beteiligung der Bevölkerung im Blogbeitrag «DigiLoge Bedürfniserhebung» auf der Website von «in comune» .

Gute Beispiele aus der Praxis

Gute Beispiele aus der Praxis

Beispiele

- regiosuisse-«Next Generation Lab»: von regiosuisse entwickeltes, komplett virtuelles Format, in dem junge Erwachsene innovative Projektideen für ihre Regionen entwickeln. Kontakt: Thomas Probst. Ein Artikel im regioswidmet sich ebenfalls dem Next Generation Lab.

- Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung «Zürcher Weinland: integrale netzwerkbasierte Regionalentwicklung»: Im Modellvorhaben werden verschiedene digitale Formate (Umfrage, Online-Schatzkarte usw.) mit analogen Workshops vor Ort kombiniert, um die Bevölkerung und Stakeholder in die Erarbeitung einer integralen Entwicklungsstrategie einzubeziehen. Mehr dazu auf der Projekt-Website: www.miswyland2040.ch

- «Mitwirken an Zürichs Zukunft»: Online-Plattform für Mitwirkungsprozesse in der Stadt Zürich, bei denen E-Partizipation zum Einsatz kommt. Beispiel: Stadt Idee (stadtweites partizipatives Budget). Erstmals getestet wurde die Plattform in den Projekten Quartieridee Wipkingen (Erfahrungsbericht und Video) und Stolze Hüsli.

- Smart City Lab Lenzburg: An einem zweitägigen Online-Hackaton haben Teams kreative Lösungen für eine nachhaltige und intelligente Stadt der Zukunft in der Stadt Lenzburg entwickelt. Mehr Informationen gibt es auf der Website des Smart City Labs Lenzburg oder im Fokusartikel von regiosuisse.

- Dialog Luzern: Die digitale Plattform aus einer Initiative der Stadt Luzern bietet Informationen zu Partizipationsmöglichkeiten für die Luzerner Bevölkerung. Sowohl die Behörden als auch Vereine und weitere Organisationen können auf der Plattform Inhalte hochladen und partizipative Prozesse anstossen und durchführen.

- Klimaforum Zürich: Hybrides Format der Stadt Zürich bei dem physische Veranstaltungen mit einer Online-Plattform kombiniert werden, auf welcher Interessierte jederzeit Fragen stellen, Ideen einbringen, bewerten und diskutieren können. Ziel: Einbezug der Anspruchsgruppen in die Weiterentwicklung der Klimaschutzaktivitäten.

- Hybride Veranstaltungen in Lichtensteig: Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig, hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe ImPuls der OST - Ostschweizer Fachhochschulen über die Erfahrungen mit hybriden Veranstaltungen berichtet. Der spannende Beitrag ist als Video verfügbar. Zudem bietet die Gesamtpräsentation der Veranstaltung einen guten Überblick zu Chancen und Grenzen der Online-Zusammenarbeit.

- Digitale Gemeindeversammlung Bitsch, Salgesch und Täsch: Drei Oberwalliser Gemeinden haben ihre Urversammlungen per Livestream zu ihren Einwohnerinnen und Einwohnern übertragen.

Die ersten Erkenntnisse aus dem Pilotversuch digitale Gemeindeversammlung.

Artikel in der Schweizer Gemeinde «Wenn die Urversammlung live im Wohnzimmer stattfindet» - Die Website «in comune» bietet weitere Informationen, Beispiele und Blogbeiträge zum Thema «Digitale Partizipation».

- Eine gute Übersicht über Partizipationsmöglichkeiten (offline und online) bietet die Handreichung Partizipation und Pandemie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin.

- E-Partizipation Lenzburger Wald: Die Stadt Lenzburg hat in Zusammenarbeit mit CitizenTalk, der Ostschweizer Fachhochschule (OST) sowie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) eine Beteiligung zum Thema Freizeitangebot im Wald umgesetzt. Die Teilnehmenden konnten mittels App nach dem Bottom-up-Prinzip neue Ideen generieren, weiterentwickeln, in Frage stellen oder unterstützen.

Kennen Sie weitere interessante Beispiele, auf die wir hier hinweisen sollten? Dann melden Sie uns diese. Kontakt: Simone Meyer

Regional- und Stadtentwicklung