Über die NRP

Geschichte der Regionalpolitik in der Schweiz

1974 hat das Parlament mit dem Investitionshilfegesetz (IHG) den Startschuss für die Regionalpolitik in der Schweiz gegeben. Sie ist in den vergangenen 50 Jahren zu einem wichtigen Instrument der regionalwirtschaftlichen Entwicklung herangewachsen und hat sich dabei laufend weiterentwickelt. Heute unterstützen Bund und Kantone über die Neue Regionalpolitik (NRP) neben direkt exportorientierten Vorhaben auch Projekte der lokalen Wirtschaft und investieren mit A-Fonds-perdu-Beiträgen in kleine Infrastrukturvorhaben. Die NRP orientiert sich an den Zielen der Strategie Nachhaltige Entwicklung Schweiz (SNE 2030) und trägt zu einer kohärenten räumlichen Entwicklung der Schweiz bei.

2024

Weiterentwicklung der NRP

Im dritten Mehrjahresprogramm 2024–2031 bleibt die NRP auf ihrem bewährten Weg, entwickelt sich aber in drei Bereichen entscheidend weiter: Ab 2024 kann die NRP neben exportorientierten Projekten auch Projekte der lokalen Wirtschaft unterstützen. Zudem können kleine Infrastrukturvorhaben nicht nur mit Darlehen, sondern auch mit à-fonds-perdu-Beiträgen mitfinanziert werden. Schliesslich zeigen die Umsetzungsprogramme der NRP auf, wie sie Beiträge an die Ziele der Strategie Nachhaltige Entwicklung (SNE 2030) leisten. Jährlich kann der Bund via NRP 50 Millionen Franken in Form von à-fonds-perdu-Beiträgen und weitere 50 Millionen Franken als Darlehen einsetzen.

Zeitstrahl Prozess zur Erarbeitung der NRP 2024–2031

2024

50 Jahre Regionalpolitik

Um diese Erfolgsgeschichte gebührend zu feiern, führen die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und regiosuisse mehrere Veranstaltungen durch. Ausserdem widmet sich eine Ausgabe der Zeitschrift Montagna (2024/3) der Geschichte der Regionalpolitik in der Schweiz.

Veranstaltung «50 Jahre Regionalpolitik» vom 25. April 2024

2023

NRP-Pilotmassnahmen Berggebiete 2020-2023

Wie kann die NRP Akteurinnen und Akteure gezielt dabei unterstützen, ihre Ideen für die wirtschaftliche Entwicklung der Berggebiete umzusetzen? Welche «Hindernisse» sind dafür verantwortlich, dass vielversprechende Ideen nicht zu umsetzbaren Projekten werden und wie können diese abgebaut werden? Gibt es neue Wege, um in den Berggebieten direkt oder indirekt wirtschaftliche Entwicklung auszulösen? Um diese Fragen zu beantworten, lancieren Bund und Kantone die NRP-Pilotmassnahmen Berggebiete 2020–2023. Die NRP-Pilotmassnahmen Berggebiete 2020-2023 sind abgeschlossen und die Erfahrungen ins Mehrjahresprogramm 2024-2031 überführt worden.

NRP-Pilotmassnahmen für die Berggebiete 2020–2023. Das Wichtigste in Kürze

2008

Neue Regionalpolitik (NRP)

Ab 2008 löste die Neue Regionalpolitik gemeinsam mit dem Nationalen Finanzausgleich (NFA) das IHG ab. Über die NRP investieren Bund (SECO) und Kantone gemeinsam mit regionalen Akteuren in Ideen und Projekte, die in ländlichen Räumen, Berggebieten und Grenzregionen attraktive Wirtschafts- und Lebensräume schaffen. Im Fokus der NRP stehen insbesondere die Innovation im Tourismus sowie in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen. Die NRP kann Projekte mitfinanzieren und via die Regionalen Innovationssysteme RIS auch Coachings und Vernetzung für Unternehmen ermöglichen, die sich innovativ weiterentwickeln möchten. Sie bringt vor allem via regiosuisse Akteure der Regionalentwicklung zusammen und bietet Weiterbildungen an.

Umfang: 950 Millionen Franken + äquivalente Beiträge der Kantone, >5000 Projekte

1997

Regio Plus

Bei Regio Plus handelte es sich um ein Impulsprogramm des Bundes zur Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen Raum. Das Programm ging von der regionalpolitischen Maxime aus, dass nur wettbewerbsfähig bleibt, wer sich dem Strukturwandel nicht widersetzt, sondern diesen als Chance auffasst, um sich auf dem Markt immer wieder neu zu positionieren. Das Programm lief von 1997 bis zur Einführung der Neuen Regionalpolitik im Jahr 2008.

Umfang: 58 Millionen Franken, 128 Projekte

1995

Bonny-Beschluss

Der Bundesbeschluss zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete (BWE) sollte die Entwicklung von Regionen stützen, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert waren. Damit sollte unter anderem die Uhrenkrise der 70er-Jahre abgefedert werden. Mittels direkter Hilfen an innovative Projekte und einzelbetrieblicher Förderung sollten monostrukturierte Regionen wirtschaftlich diversifiziert werden.

Umfang: >2000 Projekte, 26'000 Arbeitsplätze

1990

Interreg

Die Europäische Union lancierte die Gemeinschaftsinitiative Interreg, um die Regionen an den Innen- und Aussengrenzen der EU bei der Überwindung von Schwierigkeiten, die sich aus ihrer geospezifischen Lage ergeben, zu unterstützen. Schweizer Grenzregionen und -kantone beteiligen sich seit der ersten Förderperiode (1990–1993) an Interreg, seit Interreg II beteiligt sich auch der Bund. Mittlerweile läuft die sechste Programmperiode (Interreg VI), die von 2021 bis 2027 dauern wird.

Umfang: 131 Millionen Franken Bund + Äquivalenzfinanzierung Kantone, >1500 Projekte

1976

Bundesgesetz über die Gewährung von Bürgschaften und Zinskostenbeiträgen (BGB)

Über das BGB erhielten KMUs erleichtert Zugang zu Darlehen.

1974

Investitionshilfegesetz (IHG)

Mit dem Bundesgesetz über Investitionshilfe beschloss das Parlament 1974 die Grundlage für die Regionalpolitik der folgenden dreissig Jahre. Ziel des Gesetzes war es, «durch Regionalisierung und Förderung von Infrastrukturinvestitionen die Existenzbedingungen im Berggebiet zu verbessern und so die Abwanderung aufzuhalten.» Mit dem Instrument wurden im Zeitraum von 1974 bis 2007 vor allem Basisinfrastrukturen wie Grundschulen, Kanalisationen, Wasserversorgungen, Strassen oder Mehrzweckhallen mittels Darlehen aus dem IHG-Fonds finanziert.

Umfang: 2.9 Milliarden Franken Bundesdarlehen, 8’332 Projekte

Ziele und Aufgaben

Die Neue Regionalpolitik (NRP) unterstützt Berggebiete, ländliche Räume und Grenzregionen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.

Ziele der Neuen Regionalpolitik

Bund und Kantone finanzieren gemeinsam mit privatwirtschaftlichen Akteurinnen und Akteuren sowie Dritten konkrete Projekte sowie Vernetzungs- und Coaching-Angebote, mit denen die Regionen wettbewerbsfähiger werden und ihre Wertschöpfung steigern können. Die NRP fördert in den Zielregionen die wirtschaftliche Nutzung endogener Potenziale auf Basis konkreter Programmziele.

Mit ihrem Nachhaltigkeitskonzept stellt sich die NRP den Erwartungen und Anforderungen der SNE 2030, deren Herausforderungen sie chancenorientiert aufnimmt.

Die NRP grenzt sich weiterhin von den ungebundenen Mitteln des Finanzausgleichs (NFA) ab, der allen Kantonen eine Mindestausstattung an öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen soll. Den Empfehlungen der Evaluation des Mehrjahresprogrammes 2016–2023 entsprechend wird die NRP als wirtschaftspolitisches Instrument der Regionalpolitik weitergeführt. Das Engagement des Bundes in der NRP erfolgt subsidiär; die Umsetzungsverantwortung liegt bei den Kantonen.

Projektförderung und flankierende Massnahmen

Die NRP umfasst in ihren Zielgebieten die Förderung von Projekten, Initiativen, Programmen und Infrastrukturvorhaben. Mit flankierenden Massnahmen unterstützt sie die Stärkung von Kooperationen sowie die Nutzung von Synergien zwischen der Regionalpolitik und anderen raumrelevanten Politiken des Bundes. Damit leistet sie einen entscheidenden Beitrag zur kohärenten Raumentwicklung der Schweiz. Ebenfalls zu den flankierenden Massnahmen gehört die Plattform für Regionalentwicklung in der Schweiz, regiosuisse, die ein integrales Wissensmanagement und Qualifizierungsangebote für kantonale, regionale und lokale Akteurinnen und Akteure sicherstellt.

Sonderprogramme wie z. B. überkantonale Umsetzungsprogramme fördern Projekte und Initiativen in grösseren funktionalen Räumen, die besondere Synergiemöglichkeiten bieten oder bedeutenden strukturellen Herausforderungen gegenüberstehen.

Finanzhilfen und Perimeter

Über die NRP können A-fonds-perdu-Beiträge, Darlehen sowie Steuererleichterungen gewährt werden. Räumlich stehen bei der Förderung das Berggebiet, der weitere ländliche Raum und die Grenzregionen im Fokus. Die Finanzhilfen werden von Bund und Kantonen grundsätzlich je zur Hälfte getragen (Äquivalenzleistung der Kantone). Für Steuererleichterungen gelten besondere Bestimmungen.

A-fonds-perdu-Beiträge und Darlehen

A-fonds-perdu-Beiträge können für die Vorbereitung, die Durchführung und die Evaluation von Initiativen, Programmen und Projekten gewährt werden, die mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

- Sie fördern unternehmerisches Denken und Handeln in einer Region.

- Sie stärken die Innovationsfähigkeit einer Region.

- Sie bauen regionale Wertschöpfungssysteme auf oder verbessern die Ausschöpfung der regionalen Potenziale.

- Sie fördern die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Institutionen, zwischen Regionen oder mit Grossagglomerationen.

- Sie haben für die betroffene Region Innovationscharakter.

- Ihr Nutzen fällt zum grössten Teil in Regionen an, die mehrheitlich spezifische Entwicklungsprobleme und Entwicklungsmöglichkeiten des Berggebietes und des weiteren ländlichen Raumes aufweisen.

Regionale Entwicklungsträger wie Regionalmanagements, RIS-Managements, kantonale oder überkantonale Organisationen übernehmen bei der Umsetzung der NRP eine wichtige Rolle. Sie initiieren, begleiten und unterstützen Prozesse und Projekte, die Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerbskraft schaffen oder stärken. Angesichts ihrer Bedeutung können für ihre Leistungen und Aufwendungen ebenfalls Finanzhilfen gewährt werden.

Die Projektträgerschaft muss sich mit Eigenleistungen an der Finanzierung eines Projekts beteiligen. Der Anteil der Eigenleistungen sollte dabei einen Mindestwert von 20 Prozent der Kosten nicht unterschreiten (Seite 284, Art.9, Botschaft über die NRP). Vorarbeiten/Vorleistungen können angerechnet werden.

Zinsgünstige oder zinslose Darlehen können für Vorhaben im Bereich der wertschöpfungsorientierten Infrastruktur gewährt werden. Die Finanzierung von Projekten der Basisinfrastruktur liegt weitgehend bei den Kantonen und Gemeinden und wird seit 2008 durch den NFA sichergestellt.

Finanzhilfen können für Initiativen, Programme, Projekte und Infrastrukturvorhaben gewährt werden, die ihre Wirkung hauptsächlich im NRP-Wirkungsgebiet entfalten. Dieses umfasst diejenigen Gebiete, die mehrheitlich spezifische Entwicklungsprobleme und Entwicklungsmöglichkeiten des Berggebietes und des weiteren ländlichen Raumes aufweisen. Grundsätzlich umfasst das NRP-Wirkungsgebiet alle Gebiete der Schweiz, mit Ausnahme:

- der Grossagglomerationen Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf gemäss den Ergebnissen der Volkszählung 2000;

- der urbanen Kantone Zürich, Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau und Genf.

Eine Erweiterung dieses Wirkungsbereichs können die Kantone im Rahmen ihrer NRP-Umsetzungsprogramme beantragen. Dabei müssen sie den Nachweis erbringen, dass die zu fördernden Gebiete dieselben strukturellen Herausforderungen aufweisen, wie die Gebiete, die bereits im NRP-Wirkungsbereich liegen. Für die NRP-Periode 2024-2027 haben mit Ausnahme der Kantone Genf und Zug alle Kantone ein NRP-Umsetzungsprogramm erstellt.

Welche Projekte im Rahmen der NRP unterstützt werden können, hängt von den strategischen Zielen des jeweiligen Kantons bzw. der jeweiligen Region ab. Diese sind in den NRP-Umsetzungsprogrammen der Kantone definiert.

In den Zielgebieten der NRP bilden regionale Zentren die Entwicklungsmotoren. Die Förderanstrengungen sollen auf funktionale Räume und hier nach Möglichkeit auf die Klein- und Mittelzentren konzentriert werden.

Zudem sind partnerschaftliche Kooperationen zwischen den regionalen Zentren und dem ländlichen Raum anzuregen. Mehr zum Wirkungsbereich der NRP finden Sie in der Verordnung vom 28. November 2007 über Regionalpolitik (VRP).

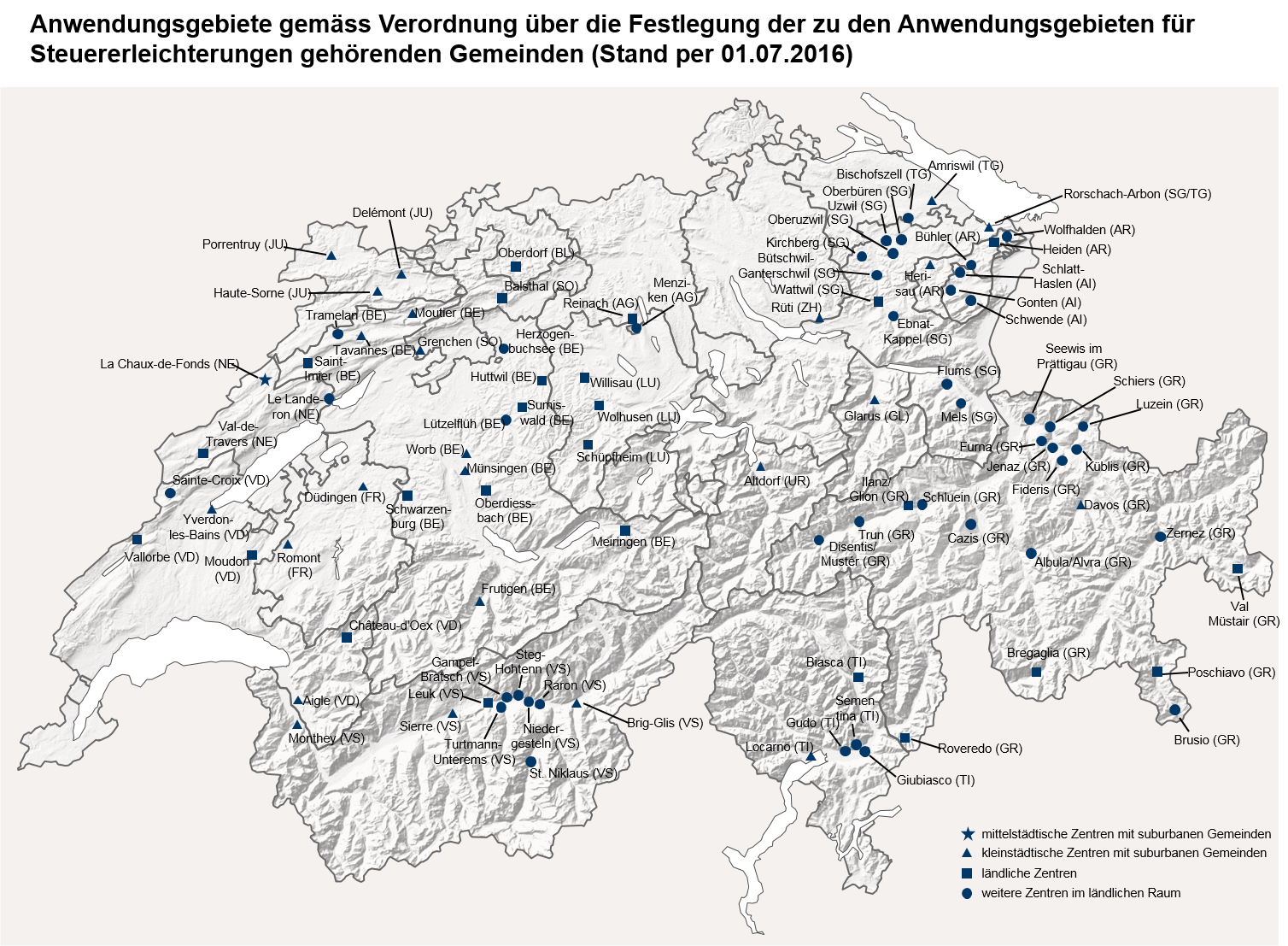

Steuererleichterungen

Im Rahmen der Regionalpolitik können Steuererleichterungen an industrielle Unternehmen oder produktionsnahe Dienstleistungsbetriebe gewährt werden, die im strukturschwachen ländlichen Raum neue Arbeitsstellen schaffen oder bestehende neu ausrichten. Die Steuererleichterungen bei der direkten Bundessteuer sind pro Vorhaben auf maximal 10 Jahre beschränkt (gemäss Steuerharmonisierungsgesetz). Sie werden nur gewährt, wenn der Kanton sich im gleichen Umfang beteiligt. Der Bundesrat hat per 1. Juli 2016 eine Reform der im Rahmen der Regionalpolitik gewährten Steuererleichterungen erlassen. Die wichtigsten Änderungen sind:

- Die Einführung einer betragsmässigen Obergrenze, damit Steuererleichterungen stets in einem Verhältnis zu den geplanten Arbeitsplätzen stehen.

- Die Anpassung der Anwendungsgebiete unter Berücksichtigung der Raumordnungspolitik.

Das Anwendungsgebiet für die Gewährung von Steuererleichterungen umfasst seit dem 1. Juli 2016 die 93 strukturell schwächsten regionale Zentren (vgl. Karte der Anwendungsgebiete). Die entsprechenden Regionen liegen in 19 Kantonen und decken rund 10 Prozent der Schweizer Bevölkerung ab.

Das Antragsverfahren für Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik läuft über die Kantone. Die kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen beraten über das Vorgehen.

Mehr zu den Steuererleichterungen finden Sie hier:

- in der Verordnung über die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik vom 3. Juni 2016,

- in der Verordnung des WBF über die Festlegung der zu den Anwendungsgebieten für Steuererleichterungen gehörenden Gemeinden vom 3. Juni 2016,

- in der Medienmitteilung des Bundes zu der Reform der Steuererleichterungen per 1. Juli 2016