Kohärente Raumentwicklung – ein gemeinsames Handlungsverständnis

Der Bundesrat hat im Juni 2024 die neue Strategie «Agglomerationspolitik und Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete – Beitrag des Bundes für eine kohärente Raumentwicklung 2024-2031» verabschiedet. Diese Strategie bildet die Basis für eine kohärente Raumentwicklung (KoRE). Die Agglomerationspolitik (AggloPol) und die Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete (P-LRB) leisten als Querschnittspolitiken des Bundes wichtige Beiträge zur Koordination und Zusammenarbeit und tragen ebenfalls massgeblich zu einer kohärenten Raumentwicklung bei. Wichtige Beiträge zur Umsetzung liefern die verschiedenen Sektoralpolitiken des Bundes, die auf den Raum wirken, aber auch entsprechende Politiken und Aktivitäten auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene. Die AggloPol, die P-LRB und die raumrelevanten Sektoralpolitiken sind in den strategischen Rahmen des Raumkonzepts Schweiz (RKCH) und der Strategie Nachhaltige Entwicklung Schweiz 2030 (SNE 2030) eingebettet.

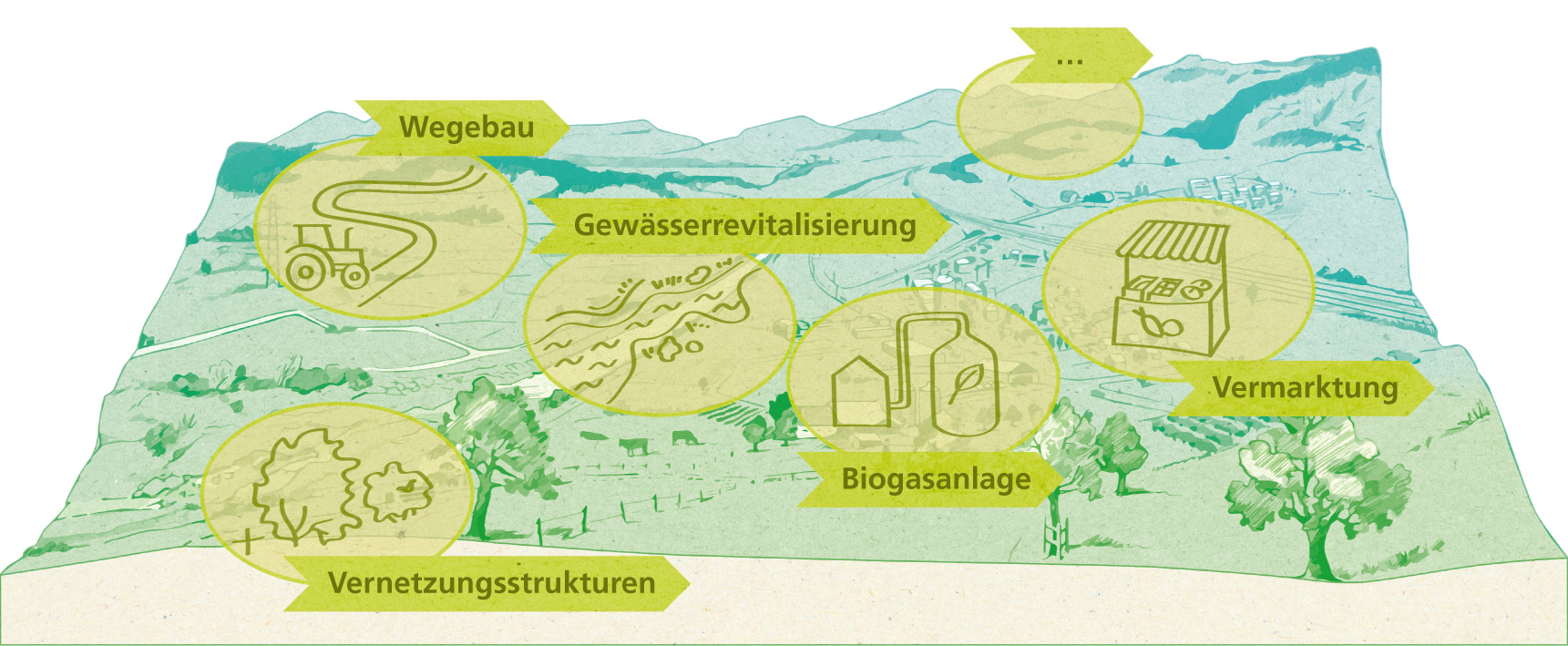

Interaktive Grafik – Klicken Sie auf Begriffe um weitere Informationen zu erhalten

Eine Vision

Mit einer kohärenten Raumentwicklung gestalten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden eine nachhaltige Schweiz, in der resiliente, lebenswerte und wettbewerbsfähige Regionen mit starken Zentren und funktional angebundenen Räumen ihren Beitrag an die nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt leisten. Vier Leitideen dienen als Handlungsanleitung, um eine kohärente Raumentwicklung zu erreichen:

Die Praxisbeispiele «Kohärente Raumentwicklung» illustrieren, wie diese Leitlinien in den Regionen umgesetzt werden können, wie das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure funktioniert und welche Rolle dabei regionale Entwicklungsträger übernehmen:

Fünf Ziele für die nächsten acht Jahre

Der Bundesrat hat in seiner Strategie «Agglomerationspolitik und Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete – Beitrag des Bundes für eine kohärente Raumentwicklung 2024-2031» fünf Ziele der AggloPol und der P-LRB für die nächsten acht Jahre bis 2031 formuliert:

- Eine hohe Lebensqualität für die Bevölkerung schaffen

- Die Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit stärken

- Landschaft und natürliche Ressourcen in und ausserhalb der Siedlungen schonen, schützen und aufwerten

- Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel vorantreiben

- Gesellschaftliche Vielfalt und Zusammenhalt der Regionen stärken

Diese Ziele sollen mit räumlich spezifischen Massnahmen für die Agglomerationen, ländlichen Räume und Berggebiete erreicht werden. In erster Linie erfolgt dies durch die Sektoralpolitiken. Ergänzend dazu finden sich Massnahmen im neu vorgesehenen Aktionsplan 2024+.

Aktionsplan des Bundes für die Umsetzung der AggloPol und die P-LRB

Der Aktionsplan besteht aus spezifischen Massnahmen, die die Wirkung der sektoralen Politik des Bundes und der lokalen Politik ergänzen. Der Aktionsplan 2024+ sieht Massnahmen vor, die für Agglomerationen, ländliche Räume und Berggebiete gleichermassen gelten. Ergänzend unterstützen spezifische Massnahmen die Agglomerationen bzw. die ländlichen Räume und Berggebiete dabei, massgeschneiderte Lösungsansätze zu entwickeln. Gemeinsam unterstützen sie alle Teilräume bei ihrer kohärenten Entwicklung im Rahmen der Umsetzung von sektoralen Bundespolitiken sowie von kantonalen, regionalen und kommunalen Politiken und Ansätzen.

Weiterführung bestehender Massnahmen:

Mehr zum Programm Agglomerationsverkehr und den verschiedenen Agglomerationsprogrammen: Programm Agglomerationsverkehr

Mehr Informationen unter www.modellvorhaben.ch. Dort sind auch die Projekterfahrungen und Erkenntnissen aus den früheren Programmphasen publiziert.

Der Bundesrat ergänzt die bisherigen Massnahmen mit drei neuen Massnahmen:

- Beitrag der Sektoralpolitiken zur Erreichung der Ziele der AggloPol und der P-LRB aufzeigen und stärken: Ziel der neuen Massnahme ist es, die vielfältigen Beiträge der raumrelevanten Sektoralpolitiken an die Ziele der AggloPol und P-LRB auszuweisen und die entsprechenden Erfahrungen auszutauschen.

- Transfer der Erfahrungen aus den Modellvorhaben: Mit Unterstützung des Bundes können die Erfahrungen aus den Modellvorhaben auf andere Regionen übertragen werden. Mit dieser Massnahme sollen die Akteurinnen und Akteure aus anderen Regionen, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, von den gesammelten Erfahrungen vergangener Modellvorhaben profitieren.

- Mit einem «Entwicklungsprozess ländlicher Raum (ELR)» identifizieren Regionen ihre Ressourcen und Potenziale und entwickeln Strategien für deren Aufwertung, Verstärkung, Sicherung und Inwertsetzung. Dieses Instrument des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) wird weiterentwickelt und auf eine breitere Finanzierungsbasis gestellt.

Umsetzung durch verschiedene Akteurinnen und Akteure

Eine kohärente Raumentwicklung erfordert ein Zusammenspiel unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure. Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung einer kohärenten Raumentwicklung spielen verschiedene Sektoralpolitiken des Bundes, denn sie beeinflussen die Entwicklung und Nutzung des Raums. Dazu zählen neben der Raumplanung beispielsweise die Agrarpolitik, Verkehrspolitik, Tourismus- oder Regionalpolitik.

Bund, Kantone, Regionen, Städte und Gemeinden übernehmen mit ihren jeweiligen Kompetenzen, Instrumenten und Ressourcen gemeinsam die Verantwortung für eine kohärente Raumentwicklung. Sie beziehen weitere Beteiligte aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. Sie arbeiten sektorübergreifend und richten ihr Handeln an funktionalen Räumen aus. Sie sehen die Komplementarität von urbanen und ländlichen Räumen auf verschiedenen Ebenen als Chance und nutzen dabei die Synergien von Stadt und Land respektive Zentren und Peripherien.

Eine vertikale und horizontale Zusammenarbeit ist für die Umsetzung der oben formulierten Vision und Ziele ein entscheidender strategischer Erfolgsfaktor:

- Vertikal, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf kantonaler und eidgenössischer Ebene berücksichtigt werden und sich Bund, Kantone, Städte und Gemeinden abstimmen müssen.

- horizontal, weil die kohärente Raumentwicklung eine sektorübergreifende Vorgehensweise und die Zusammenarbeit innerhalb funktionaler Räume erfordert.

Weitere Informationen und Publikationen

-

Raumwirksame Sektoralpolitiken

-

Modellvorhaben 2025-2030

-

Entwicklungsprozess Ländlicher Raum (ELR)

-

Cercle régional – Gemeinsam für starke Regionen

© Titelbild: Pascal Mora, Zürich