- Die NRP-Förderung löst Investitionen in den Regionen aus und trägt zur Schaffung neuer und insbesondere zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze bei.

- Die Projektträger engagieren sich finanziell und personell über die Projektperiode hinaus und tragen so längerfristig zu einer positiven regionalwirtschaftlichen Entwicklung bei.

- Die Projektträger können ihre direkten Investitionen und die im Projekt geschaffene Arbeitsplätze beziffern. Die für die Regionalentwicklung bedeutsameren indirekten und induzierten Effekte können im besten Fall grob geschätzt werden.

- Arbeitsplatzeffekte treten erst langfristig ein und gehen über die Förderperiode hinaus. Weiter wirken verschiedene unbeeinflussbare Faktoren auf die Regionen, die die Arbeitsplatzentwicklung ebenfalls beeinflussen.

- Ein zu enger Fokus auf geschaffene Arbeitsplätze kann den Blick auf weitere Effekte versperren. Regiosuisse empfiehlt daher die die ganze Wirkungskette von der Projektorganisation, über die Erstellung des Produkts oder der Dienstleistung, bis zur erzielten Wirkung bei den Zielgruppen und in der Region in den Fokus zu rücken.

Arbeitsplätze – Was wird erhoben?

Arbeitsplatzerhebung mit Augenmass

In der Politik und in Diskussionen in der interessierten Öffentlichkeit wird immer wieder die Frage gestellt, welchen Beitrag die Projekte der Neuen Regionalpolitik (NRP) und von Interreg-Programmen zur Arbeitsplatzentwicklung in den Regionen leisten. Arbeitsplätze zu erheben, die direkt auf ein Projekt zurückzuführen sind, ist eine herausfordernde Angelegenheit. Die Wirkungskette vom Einzelprojekt bis zur Wirkung auf die regionale Wirtschaft ist lang, meistens komplex und wird zu einem grossen Teil auch von Faktoren ausserhalb des Projekts beeinflusst.

Die durchgeführten Wirkungsmessungen und der Austausch mit den Projektträgern und Kantonen haben Folgendes gezeigt:

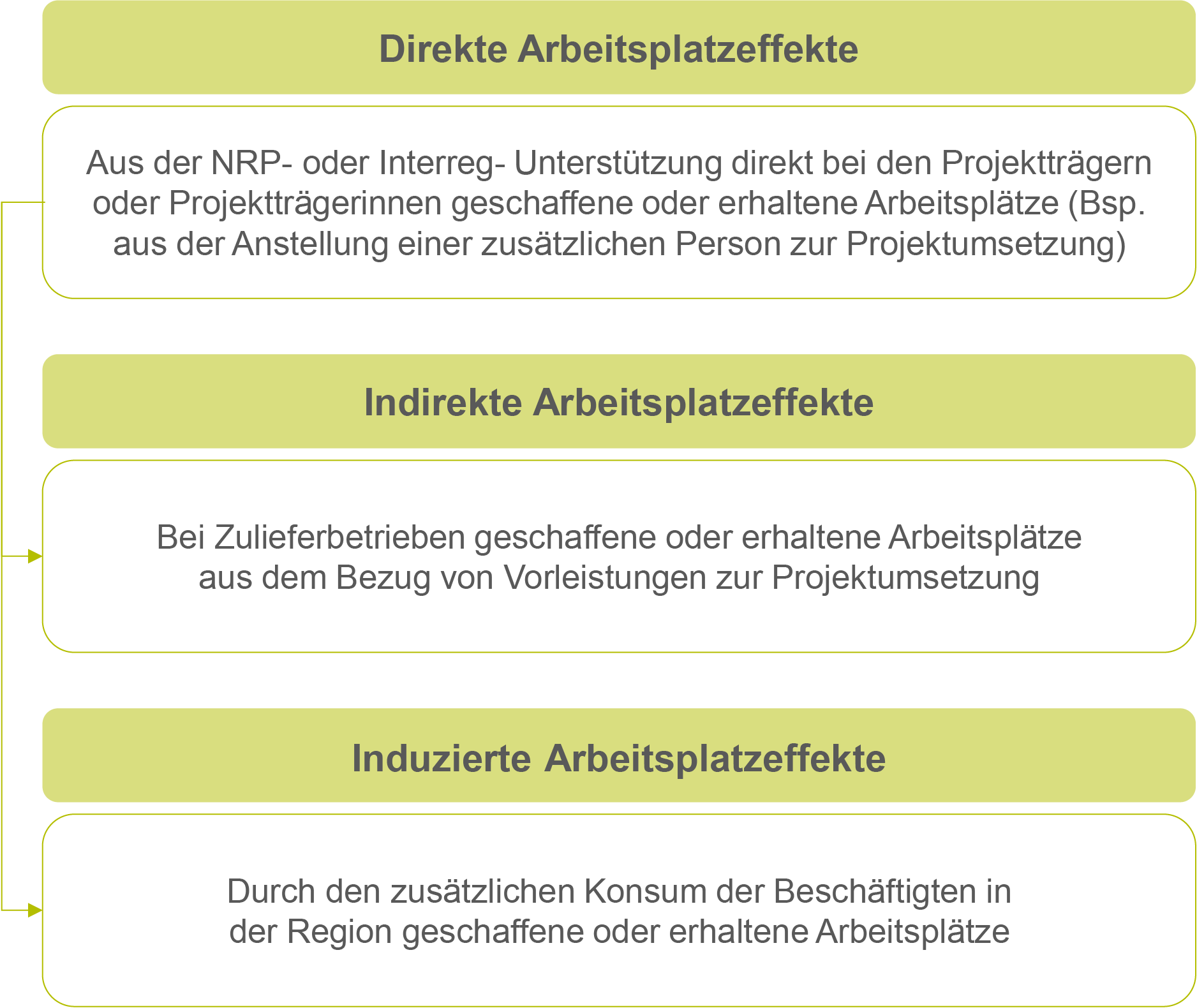

Welche Arbeitsplatzeffekte?

Drei Arten von Arbeitsplatzeffekten

Grundsätzlich können drei Arten von Arbeitsplatzeffekten unterschieden werden:

Quelle: regiosuisse

Direkte Effekte durch die Projektträgerinnen und Projektträger bezifferbar

Die direkten Beschäftigungseffekte fallen bei den Projektträgerinnen und Projektträgern an. In der Mehrheit der untersuchten Projekte konnte die Projektträgerschaft die personellen Ressourcen durch die NRP-Förderung in der Grössenordnung von 50 bis 200 Stellenprozente aufstocken, um die NRP-Projekte umzusetzen. Die Herausforderung besteht darin, diese Stellen auch nach Projektabschluss selbsttragend weiter zu finanzieren und so die Angebote aufrecht zu erhalten. Im Tourismusbereich kann dies u.a. über Mitgliederbeiträge oder Leistungsvereinbarungen gelingen – so in den Projekten Agrotourismus 5.0 oder Nachhaltige Entwicklung Rigi 2030. Bei den Industrieprojekten hängt die Schaffung von weiteren direkten Arbeitsplätzen massgeblich vom Markterfolg der erstellten Produkte respektive der entwickelten Ideen ab. In verschiedenen untersuchten Industrieprojekten konnten während und vor allem nach Projektabschluss in substanziellem Umfang zusätzliche Stellen bei den beteiligten Industriebetrieben geschaffen werden, so im Projekt «Central de Roche de Mars couplage chaleure-force» oder beim Kompetenzzentrum Fischzucht Erstfeld.

Projekte können durch Effizienzsteigerungen, z.B. bei Bergbahnprojekten (Gemmibahn, Gondelbahn Melchsee-Frutt, Télésiège La Fôret, Bergbahnen Obersaxen, Skigebietsverbindung Lenzerheide-Arosa) auch zu einer Reduktion von direkten Arbeitsplätzen führen, da weniger Personal zum Betrieb der Infrastruktur benötigt wird. Diese Besonderheit kann bei Projekten beobachtet werden, wo die Modernisierung der Infrastruktur zu einem schlankeren Betrieb führt. Eine Reduktion von direkten Arbeitsplätzen ist über alle betrachteten NRP-Projekte jedoch eher die Ausnahme.

Durch Effizienzsteigerung wird weniger Personal für den Infrastrukturbetrieb benötigt.

Quelle: Wolfgang Loretan, Gemmi Lodge 2350

Indirekte und induzierte Arbeitsplatzeffekte schwer abschätzbar

Nebst den Arbeitsplätzen, die bei den Projektträgerschaften direkt entstehen, haben NRP-Projekte auch das Potenzial, indirekte Arbeitsplätze bei Vorleistungserbringern auszulösen oder zu erhalten. Zusätzlich werden durch Konsumausgaben der Angestellten weitere Arbeitsplätze in der Region geschaffen oder erhalten (induzierte Arbeitsplatzeffekte). Anschaulich gezeigt werden konnte dies unter anderem bei den Industrieprojekten «Central de Roche de Mars couplage chaleure-force» oder «BRC Pfahlkopffräse», die verschiedene Vorleistungserbringer beschäftigten und bei diesen zu einem Stellenzuwachs führten. Im Tourismusbereich hat zum Beispiel das Projekt Impulsprogramm Hotellerie einen Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der Hotellerie geleistet.

Diese indirekten und induzierten Effekte lassen sich aber kaum quantifizieren. Dazu sind die Wirkungszusammenhänge zu komplex. Nichtsdestotrotz sind sie mindestens so wichtig wie die direkten Arbeitsplatzeffekte. Eine breitere Gruppe von Unternehmen über die Projektträger hinaus kann so von den NRP-Projektförderung profitieren und die regionalwirtschaftlichen Effekte positiv verstärken.

Durch NRP-Projekte können auch Arbeitsplätze bei Zulieferbetrieben geschaffen oder erhalten werden.

Quelle: Brextor, BRC Engineering AG

Ausgelöste Investitionen und regionale Wertschöpfung?

Projekte lösen Investitionen über die Projektdauer hinaus aus …

Die Thematik der Arbeitsplatzeffekte ist eng verknüpft mit den Themen Investitionen, Unternehmensgründungen und regionaler Wertschöpfung und Wertschöpfungsketten. Letztendlich können über ausgelöste Investitionen wiederum Arbeitsplätze geschaffen werden und führen Unternehmensgründungen oder Neuansiedlungen in vor- oder nachgelagerten Betrieben zu zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Die Wirkungsmessungen haben gezeigt, dass durch die Interreg- und NRP-Projekte Investitionen in den Regionen ausgelöst werden, indem die beteiligten Projektpartner neben der NRP-Förderung selbst massgeblich personelle und finanzielle Ressourcen (bei den Industriebetrieben auch in Form von Vorprodukten) investierten. Die getätigten Investitionen und damit auch die Hebelwirkung variieren stark zwischen den Projekten.

Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die Industrieprojekte auch bei den Vorleistungserbringern weitere Investitionen ausgelöst haben. Von den Projektträgern konnten diese jedoch nicht beziffert werden. Die meisten Vorhaben werden zudem über die NRP-Förderphase hinaus weiterverfolgt und sorgen dadurch für weitere Investitionen.

… und tragen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und regionaler Wertschöpfung bei

Die Projektträger können Aussagen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Umsatz in ihren eigenen Strukturen machen. Quantitative Aussagen zu den regionalwirtschaftlichen Auswirkungen können von den Projektträgern nicht erwartet werden. Entsprechend wurde im Rahmen der Wirkungsmessungen zusammen mit den Projektträgern versucht, Schätzungen vorzunehmen oder anhand der Wirkungskette qualitativ zu begründen, zu welchen Wirkungsdimensionen ein Beitrag geleistet werden kann.

NRP-Projekte können Wertschöpfungsketten verlängern oder erhalten.

Bildquelle: https://www.lignum-ost.ch

Verschiedene Projektträger erwähnen, dass sie ohne die NRP-Projekte und die dadurch realisierten Produkte und Dienstleistungen an Wettbewerbsfähigkeit verloren hätten. Die Projektträger gehen davon aus, dass sich ihre Projekte nicht nur auf das eigene Unternehmen, sondern auch auf weitere in der Region positiv auswirken und zumindest zum Erhalt bestehender Unternehmen beitragen. Dabei sind je nach Projekt unterschiedliche Wirkungsmechanismen auf die Wettbewerbsfähigkeit und regionale Wertschöpfung feststellbar:

- Stärkung Wettbewerbsfähigkeit und Kompetenzen: Kompetenzzentren und Vernetzungsplattformen wie dem PST-FR tragen mit ihren Beratungsdienstleistungen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der bestehenden Unternehmen bei. Der hub neuchatel diente als Inkubator für verschiedene Unternehmensprojekte und unter-stützte die regionalen Unternehmen und Personen durch spezifische Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme. In der Kreativfabrik62 finden Unternehmen flexibel nutzbare Arbeitsplätze in ihrer Wachstumsphase bevor sie sich einen eigenen Bürostandort leisten.

- Ansiedlung von Unternehmen: Das Vorhandensein eines Kompetenzzentrums wie KEEST oder die Förderung des Plasturgie-Sektors im Berner Jura haben einen Beitrag zur Ansiedlung von Unternehmen in den jeweiligen Branchen geleistet. Zu einer Ansiedlung kam es auch im Umfeld des Projekts Kompetenzzentrum Fischzucht Uri. Ein Unternehmen nutzt das Abwasser der Fischzucht für den Salat- und Kräuteranbau.

- Verlängerung respektive Erhalt von Wertschöpfungsketten: Die Bergbahnprojekte hatten in der Lenzerheide und auf der Melchsee-Frutt einen positiven Einfluss auf den Bau neuer Hotelinfrastrukturen und damit zur Ergänzung der touristischen Wertschöpfungskette. Die Projekte «Initiative Holz» und «Innovationszelle Wald und Holz» trugen zum Erhalt der Wertschöpfungskette und von Arbeitsplätzen in der Forst- und Holzverarbeitung bei.

Wirkung breiter denken

Kennzahlen zu geschaffenen Arbeitsplätzen kaum sinnvoll

Kennzahlen wie «geschaffene Arbeitsplätze pro Million Fördermittel» sind nicht aussagekräftig und auch zwischen den Kantonen nicht vergleichbar. Zudem stellen die NRP- und Interreg-Fördermittel nur einen Teil der finanziellen Projektmittel dar und tragen daher auch nur einen Teil zur Wirkung bei. Häufig haben die NRP-Mittel eine verstärkende Wirkung, indem sie andere Finanzierende motivieren, sich ebenfalls am Projekt zu beteiligen. Die NRP-Fördermittel sind eine Art Gütesiegel und ermöglichen das Zustandekommen und Anschieben von Projekten.

Realistische Erwartungen an Beschäftigungseffekt haben

Bei einigen Projekten, die mehrmals besucht wurden oder die bereits seit einigen Jahren abgeschlossen sind, kann festgestellt werden, dass sich gewisse Erwartungen zu den Beschäftigungs- und Umsatzeffekten nicht realisieren liessen. Die Gründe dazu sind vielfältig: Die Businesspläne waren zu optimistisch, das Projekt musste nach der NRP-Förderung redimensioniert werden, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen veränderten sich im Zeitverlauf, exogene Faktoren entwickeln sich negativer, die Kundenbedürfnisse sind anders als angenommen, die Zielsetzungen verändern sich im Projektverlauf oder die Wirkung stellt sich weniger schnell ein, als erwartet.

Die ganze Wirkungskette im Fokus haben

Aus all diesen Gründen kann ein zu enger Fokus auf geschaffene Arbeitsplätze den Blick auf weitere Effekte versperren. Nebst harten Faktoren wie Arbeitsplätzen und Investitionen sind auch «Softfaktoren» wie Zusammengehörigkeitsgefühl, Image-Steigerung oder eine innovative Ausstrahlung einer Region relevant, um längerfristig eine positive Entwicklungsdynamik in den Regionen auszulösen.

Daher fokussieren die Wirkungsmessungen von regiousisse auf die ganze Wirkungskette von der Projektorganisation, über die Erstellung des Produkts oder der Dienstleistung, bis zur erzielten Wirkung bei den Zielgruppen und in der Region. Auf der Wirkungsebene werden nicht nur die Arbeitsplätze, sondern weitere Aspekte wie die Qualität und Intensität der Vernetzung in der Region, die Impulswirkung auf weitere Akteurinnen und Akteure oder der Beitrag zur Attraktivitätssteigerung als Wohn- und Lebensraum betrachtet.