Digitalisierung in der Regionalentwicklung

Digitalisierung in der Regionalentwicklung

In diesem Themendossier Digitalisierung finden Sie Hintergrundinformationen zum Thema Digitalisierung und Regionalentwicklung, insbesondere im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP).

Holen Sie sich Inspiration anhand von bestehenden Projekten und Aktivitäten und profitieren Sie von praktischen Hilfestellungen, um Digitalisierungs- und Kooperationsprojekte durchzuführen.

Haben Sie Fragen, Anliegen oder Anregungen?

Dann melden Sie sich bei uns!

News

Agenda

Wichtige Themen

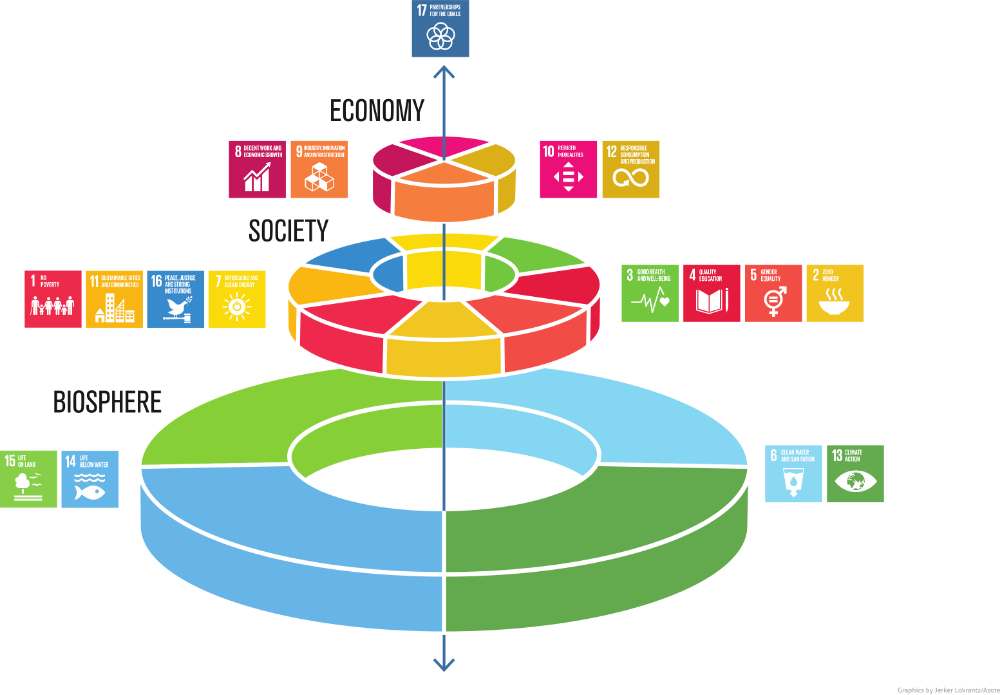

Wichtige Themen der Digitalisierung für die Regionalentwicklung

Themengebiete

Austausch von Wissen

Die Plattform «Digitalisierung und Regionalentwicklung» bietet die Möglichkeit, Wissen und Kompetenzen im Themenbereich «Digitalisierung und Regionalentwicklung» anzueignen und Erfahrungen auszutauschen. Bei den im Rahmen der Plattform organisierten Austauschtreffen stehen Experteninputs und fallbasiertes Lernen («case-based learning») im Vordergrund: Die Präsentation und gemeinsame Diskussion von Fallbeispielen, Methoden und Instrumenten sollen Akteurinnen und Akteure der Regionalentwicklung Inspiration für neue Strategien und Projekte, liefern, mit denen die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigt und Chancen genutzt werden.

Förderangebote

Förderangebote für Digitalisierungsprojekte in Regionen und Städten

Einleitung

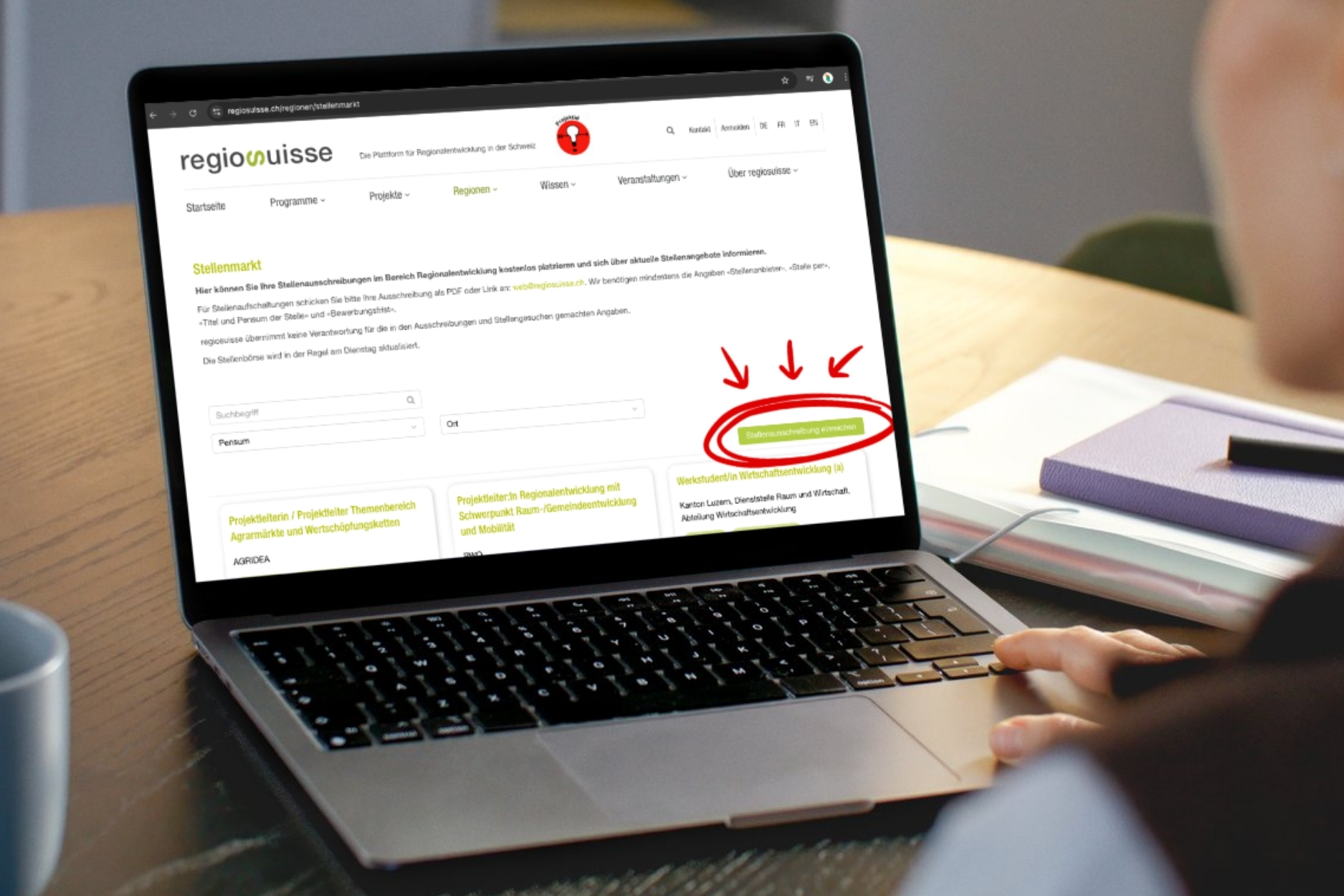

Haben Sie eine Projektidee oder möchten Sie sich näher über Förderangebote für Digitalisierungsprojekte informieren? Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht von möglichen Instrumenten und Programmen. Wenn Sie eine persönliche Beratung wünschen, wenden Sie sich an Experten in Ihrer Region, zum Beispiel an eine Stelle für Regionalmanagement. Adressen finden Sie hier: Expertendatenbank

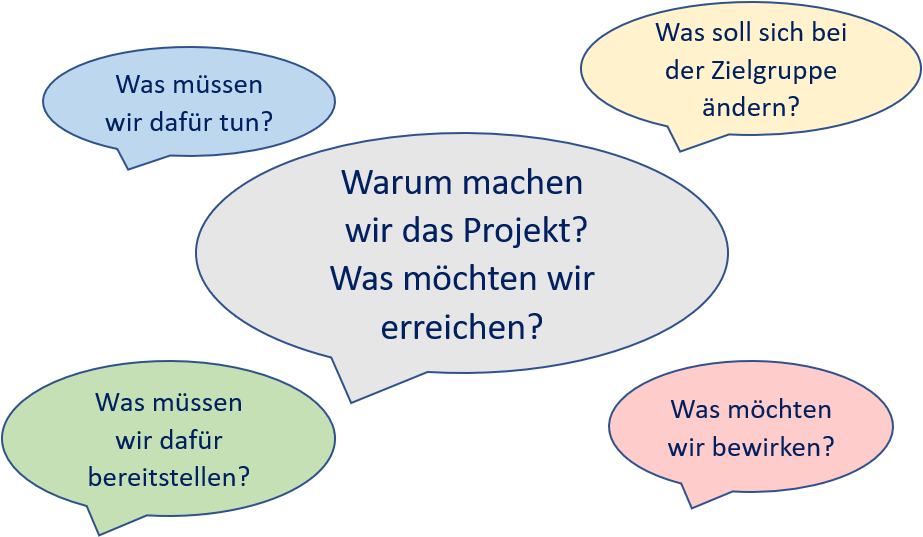

Finanzhilfe-Tool

Das regiosuisse Finanzhilfe-Tool bietet Ihnen einen einfachen und benutzerfreundlichen Überblick über die Landschaft der Förderinstrumente von SECO, ARE, BLW und BAFU. Sie erhalten Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte im Bereich Regionalentwicklung und als (potenzieller) Projektträgerinnen und Projektträger Antworten auf Fragen wie:

- Könnte mein Vorhaben unterstützt werden?

- Welche Finanzhilfe oder welche Kombination wäre möglich?

- An wen kann ich mich wenden?

Neue Regionalpolitik (NRP)

Die Neue Regionalpolitik (NRP) ist ein Instrument des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO für die Wirtschaftsförderung im ländlichen Raum, in grenznahen Regionen und in Berggebieten. Im Vordergrund stehen die Innovationsförderung und die Mitfinanzierung von regionalwirtschaftlichen Projekten. Die NRP will damit Impulse setzen.

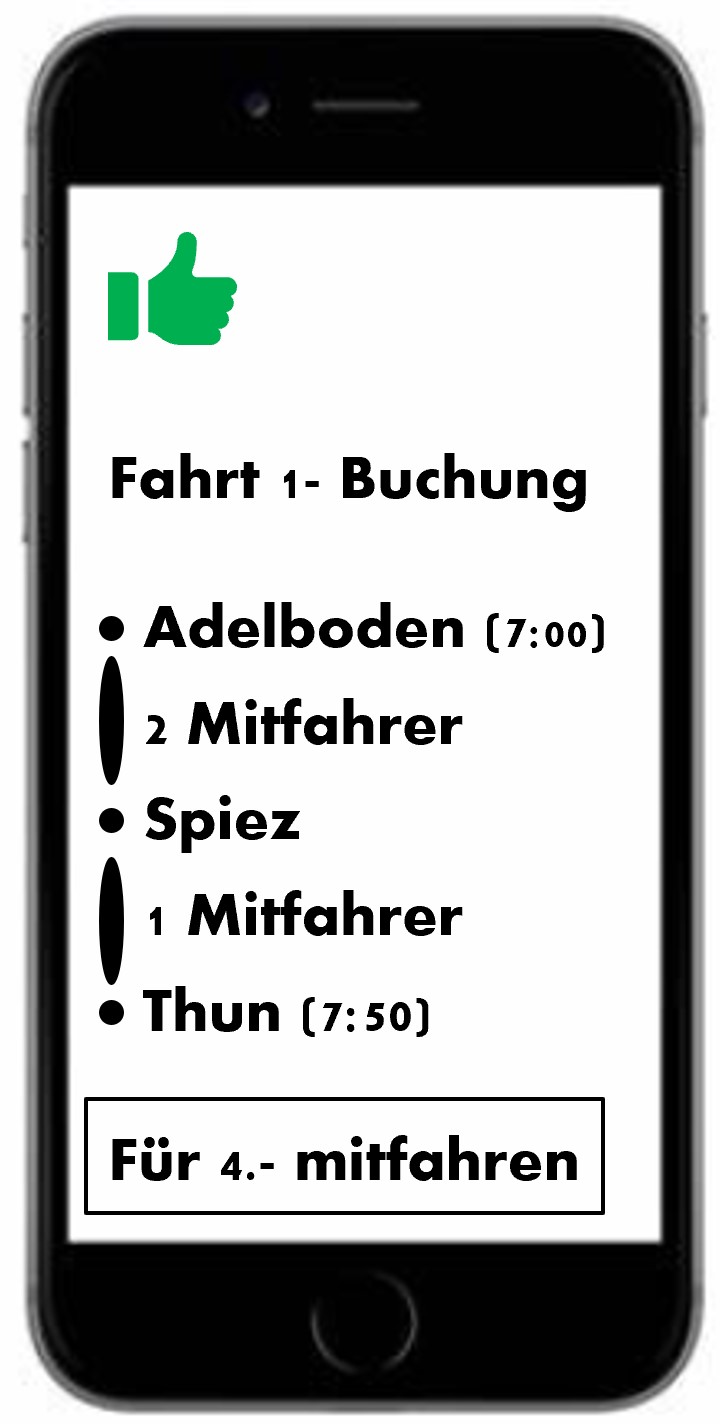

Smart Villages für Berggebiete

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) haben im Rahmen der NRP gemeinsam mit rund 40 Berggemeinden in der Schweiz die Pilotmassnahme «Smart Villages / Smart Regions» lanciert. Dabei können Gemeinden unterstützt werden, in partizipativen Prozessen konkrete Massnahmen zu erarbeiten, welche die Lebensqualität der Menschen erhöhen und den Ressourcenverbrauch verringern sollen.

Innotour

Innotour ist ein Förderinstrument des SECO, welches Innovationen, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus fördert. Finanzhilfegesuche können direkt beim SECO eingereicht werden. Die Mehrheit der Mittel werden für Vorhaben mit nationaler Ausrichtung und für nationale Koordinationsaufgaben eingesetzt. Die Innovationsförderung ist die wichtigste Stossrichtung von Innotour. Innotour will das Innovationsklima in Destinationen verbessern, Innovationen auslösen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Destinationen stärken. Im Vordergrund stehen die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten und Kooperationen sowie die Verbesserung bestehender Dienstleistungen und der Wissensaufbau/-transfer.

Modellvorhaben digitale Grundversorgung

Mit den Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung (MoVo) fördert der Bund neue Ansätze und Methoden: Lokale, regionale und kantonale Akteure erhalten einen Anreiz, Lösungsideen in den vom Bund gesetzten Schwerpunkten zu entwickeln und vor Ort zu erproben. Das Erreichte sowie das Gelernte sollen verankert und Vorbild für andere Vorhaben werden. Einer der fünf Themenschwerpunkte im Rahmen der MoVo trägt den Titel Digitalisierung für die Grundversorgung nutzen. Die wiederum fünf ausgewählten Projekte befassen sich mit den Chancen, die die Digitalisierung bietet, um die Grundversorgung in peripheren und städtischen Gebieten sicherzustellen.

Projektdatenbanken

regiosuisse-Projektdatenbank

Die regiosuisse-Projektdatenbank bietet eine umfassende Übersicht über Projekte der Regionalentwicklung in der Schweiz. Sie beinhaltet alle Projekte der Neuen Regionalpolitik (NRP) ab 2016 und eine grosse Auswahl an früheren Projekten. Dies beinhaltet die Projekte der kantonalen und überkantonalen Umsetzungsprogramme sowie der grenzübergreifenden Interreg-Programme mit Schweizer Beteiligung. Die Datenbank enthält zudem alle Innotour-Projekte, diejenigen des Bundesamtes für Landwirtschaft im Bereich Regionalentwicklung, wie auch die fünf Projekte des Modellvorhabens zur «Digitalisierung für die Grundversorgung nutzen».

Smart-villages.eu

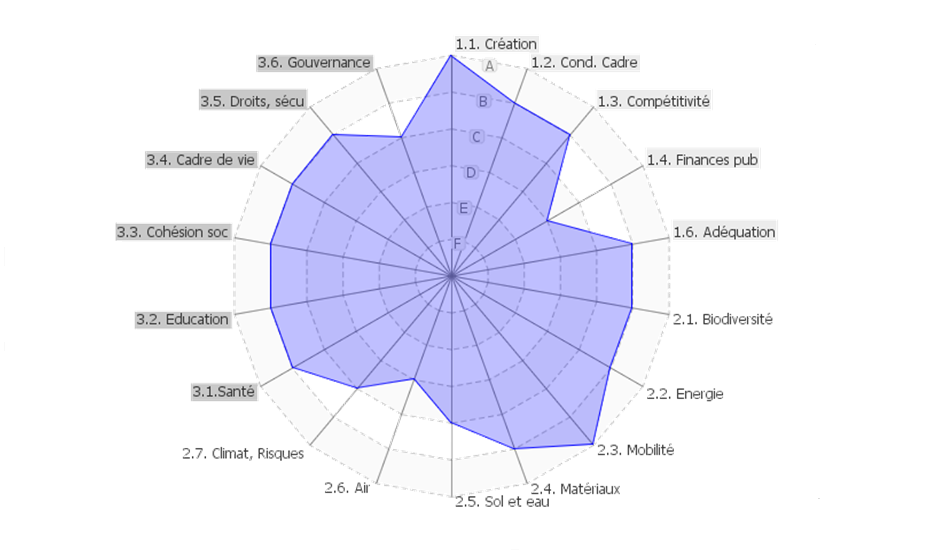

«smart-villages.eu» ist ein digitales Unterstützungssystem für das «EU Smart Village Project», aufgebaut mit der Unterstützung des Instruments der Interreg.

Zum einen gibt dieses System einen Überblick zu bewährten Methoden und Vorzeigebeispielen aus mehreren Dörfern im Alpenraum in den Kategorien Umwelt, Mobilität, Verwaltung, Gesellschaft, Wirtschaft und Wohnen. Zum anderen kann auf «smart-villages.eu» die «smartness» des eigenen Dorfes beurteilt werden.

Herausforderungen und Potenziale

Herausforderung und Potenziale der Digitalisierung in der Regionalpolitik

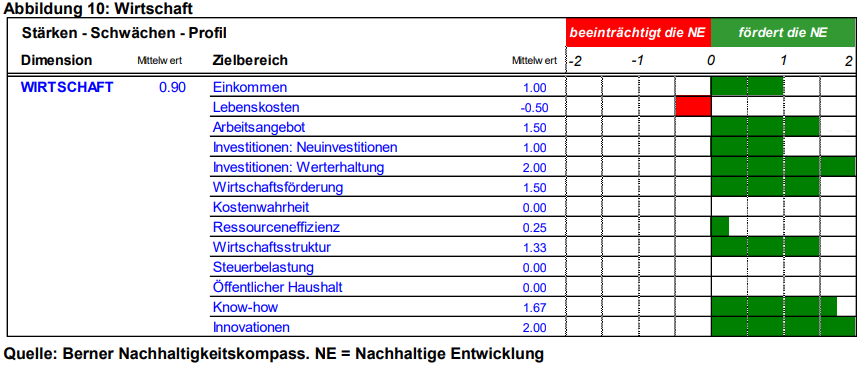

Digitalisierung und Neue Regionalpolitik (NRP)

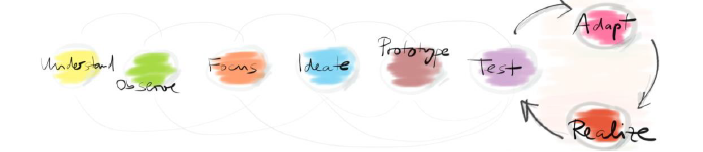

Interaktive Grafik: klicken Sie auf die Themen, um mehr darüber zu erfahren!

Die Themen und Herausforderungen der Digitalisierung in der Regionalpolitik sind sehr breit. Die obenstehende Grafik versucht, die Komplexität der Digitalisierung zu erfassen und in fünf für die Regionalentwicklung relevante Themen zu strukturieren. Die Inhalte sowie die Grafik stammen aus der Studie Digitalisierung und Neue Regionalpolitik (NRP) von INFRAS im Auftrag des SECO.

Handlungsfelder für Regionen und Städte

Regionen und Städte können den Prozess der digitalen Transformation aktiv mitgestalten. Im Folgenden werden einige Handlungsfelder vorgestellt, in denen zum Beispiel Regionalentwicklerinnen und -entwickler eine aktive Rolle einnehmen könnten:

-

Kooperationsprojekte im Bereich Digitalisierung fördern

Durch das gezielte Zusammenbringen von Akteurinnen und Akteuren, von Unternehmen und Organisationen, auch über Regionen hinweg, sowie durch die Unterstützung in der Ausarbeitung von Projektanträgen und der koordinativen Begleitung können erfolgreiche Digitalisierungs- und Kooperationsprojekte, gemeinsame Investitionen und innovative Angebote entstehen.

Die Neue Regionalpolitik (NRP) kann solche Projekte unterstützen. Auch andere Instrumente stehen zur Verfügung (siehe Förderung der Digitalisierung in Regionen und Städten).

-

Beispiele von NRP-Projekten

Projektkollektion: ID 8

Weshalb lohnen sich Vernetzungen und Kooperationen und welche Arten sind besonders willkommen?

Die Vernetzung von Akteuren und Kooperationen bieten viel Potenzial, um beispielsweise den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Die verschiedenen Regionen und Raumtypen weisen komplementäre Stärken (und Schwächen) auf, was durch einen vermehrten Austausch zwischen den Regionen stärker genutzt werden kann.

Die Metropolregionen bilden die Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung generell und in Bezug auf die digitale Transformation. Die NRP-Zielregionen sind darauf angewiesen, sich an deren Know-how und Innovationskraft andocken und sich mit deren Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und weiteren Know-how-Trägern vernetzen zu können. Die Vernetzung der Akteure und die zielgerichtete Nutzung von Wissensmultiplikatoren im Sinne eines Wissensmanagements in den Regionen (zum Beispiel Digitalisierungsexpertinnen und -experten in den Regionen) sind für eine erfolgreiche Regionalentwicklung bedeutend.

-

-

Innovationen fördern

Durch das Zusammenbringen verschiedener regionaler Akteure, insbesondere von Unternehmen, Personen aus der Wissenschaft und der öffentlichen Hand können regionale Herausforderungen ermittelt und innovative Ansätze entwickelt werden. Durch Coaching und das Bereitstellen von Fach- und Vernetzungsveranstaltungen beispielsweise im Bereich der Digitalisierung können Wissen aufgebaut, Kontakte geknüpft und der Wissensaustausch gefördert werden. Dies bildet die Basis für innovative Ideen und Projekte. Zur Unterstützung der Projektentwicklung stehen die Regionalmanagements und die Regionalen Innovationssysteme (RIS) zur Verfügung.

RIS sind funktionale – in der Regel überkantonale und teilweise Landesgrenzen überschreitende – Wirtschaftsräume, die über die für Innovationsprozesse wesentliche Triple Helix (Unternehmen, Hochschulen und öffentliche Hand) verfügen. Ein RIS umfasst sämtliche Organisationen und Institutionen, die im Netzwerk zusammenarbeiten und zu den Innovationsprozessen einer Region beitragen. Aktuell existieren folgende sechs RIS verteilt über die ganze Schweiz:

- RIS RIS Basel-Jura (BL, BS, JU)

Kernorganisationen im RIS Basel Jura sind «Basel Area Business & Innovation» als Agentur für alle Innovationsdienstleistungen und der «Switzerland Innovation Park Basel Area» als Anbieter von Innovationsinfrastrukturen. - RIS Mittelland (BE)

Die be-advanced AG ist die zentrale Koordinationsstelle im RIS Mittelland. - RIS Ost (AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG, Zürcher Berggebiet)

Hinter dem RIS Ost steht das Innovations-Netzwerk Ostschweiz (INOS), welches durch das Institut für Technologiemanagement der Uni St.Gallen betrieben wird. - Sistema regionale dell’innovazione SRI (TI)

Im Rahmen eines Mandats des Kantons Tessin koordiniert die Stiftung AGIRE das RIS in der Südschweiz. - RIS Westschweiz (BE, FR, VD, VS, NE, GE, JU)

RIS-SO wird von der Association Réseau Innovation Suisse Occidentale (ARI-SO) verwaltet. - Zentralschweiz innovativ (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)

Das RIS Zentralschweiz innovativ wird von der Organisation InnovationsTransfer Zentralschweiz (ITZ) betreut.

-

Beispiele von NRP-Projekten

Projektkollektion: ID 9

- RIS RIS Basel-Jura (BL, BS, JU)

-

Sensibilisieren und Vernetzen

Für die Sensibilisierung und Vernetzung der regionalen Akteurinnen und Akteure bestehen verschiedenste Möglichkeiten: Beispielsweise kann Wissen über digitale Themen für Unternehmen oder kommunale Verwaltungen zur Verfügung gestellt werden – etwa in Form eines Themenabends mit einer Referentin/einem Referenten oder eines Erfahrungsaustausches. Zudem kann Kommunikationsarbeit geleistet werden, beispielsweise indem auf Möglichkeiten der Digitalisierung aufmerksam gemacht wird oder zu aktuellen Themen Medienarbeit betrieben wird. Auch die Vernetzung zwischen regionalen Akteurinnen und Akteuren kann gefördert werden – etwa durch die Organisation von Events.

-

Beispiele von NRP-Projekten

Projektkollektion: ID 10

-

-

Gemeinden bei der digitalen Transformation unterstützen

Wird die digitale Transformation mit gemeinsamen Projekten regional angepackt, können mehrere Gemeinden von den Synergien und den Erfahrungen profitieren. Auf Ebene Gemeindeverwaltungen kann zum Beispiel gemeinsam Software angeschafft werden, Angebote (digitale Formulare, Prozesse, Beratung) einheitlich bereitgestellt oder Weiterbildungsangebote geschaffen werden. Dadurch werden finanzielle und personelle Ressourcen eingespart und der Zusammenhalt in der Region gestärkt.

-

Beispiele von NRP- und Innotour-Projekten

Das Programm Smart Village für Bergregionen der SAB bietet Unterstützung in dem Prozess hin zu einem Smart Villlage oder einer Smart Region.

Projektkollektion: ID 22

-

-

Digitale Fitness von Unternehmen, Organisationen und der Bevölkerung fördern

Unternehmen, Organisationen und Bevölkerungsgruppen sind unterschiedlich fit im Umgang mit digitalen Angeboten. Auf der regionalen Ebene kann für die digitale Fitness Unterstützung geboten werden. Dies kann beispielsweise die Koordination von Weiterbildungsangeboten beinhalten, die Unterstützung für Personen, die nicht so digital affin sind oder die Verankerung der digitalen Fitness in der Schule. Weitere Informationen bietet das Thema Digitale Fitness.

-

Beispiele von NRP-Projekten

Projektkollektion: ID 11

-

-

Daten gemeinsam analysieren, nutzen und verwalten

Die Analyse und Nutzung von Daten aus Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen kann, regional organisiert, professioneller gestaltet werden, als wenn jede Gemeinde, jede Organisation oder jedes Unternehmen ein eigenes System betreibt und aufbereitet. Die gemeinsame Verwaltung von Daten, – wie beispielsweise durch ein regionales System für Raumplanungsdaten – vereinfacht die Analyse wie auch die darauf basierte strategische Ausrichtung der Region. Vertiefende Informationen bietet das Thema Datenplattformen.

-

Beispiele von NRP- und Innotour-Projekten

Projektkollektion: ID 12

-

-

Multifunktionale Räume gestalten

Insbesondere für ländliche Räume ist es wichtig, physische Orte für soziale Interaktionen und vielfältige Angebote nicht zu reduzieren, sondern in einer anderen Form beizubehalten. Multifunktionale Orte können vielfach genutzt werden und somit zur Lebensqualität in der Gemeinde beitragen. Beispielsweise können belebte Coworking-Spaces mit zusätzlichen Dienstleistungen wie Räumlichkeiten für einen mobilen Coiffeur oder eine mobile Ärztin (digital koordiniert), oder weitere Dienstleistungen wie einer Mittagsverpflegung für alle Generationen, Paketfächer oder kulturelle Angebote bereitgestellt werden. Solche multifunktionalen Räume ermöglichen somit neue Arbeits- und Lebensmodelle. Sie können beispielsweise auch mit digitalen Marktplätzen kombiniert werden, um Angebote zu koordinieren und zu vermarkten.

-

Beispiel von NRP- und Innotour-Projekten

Projektkollektion: ID 13

-

-

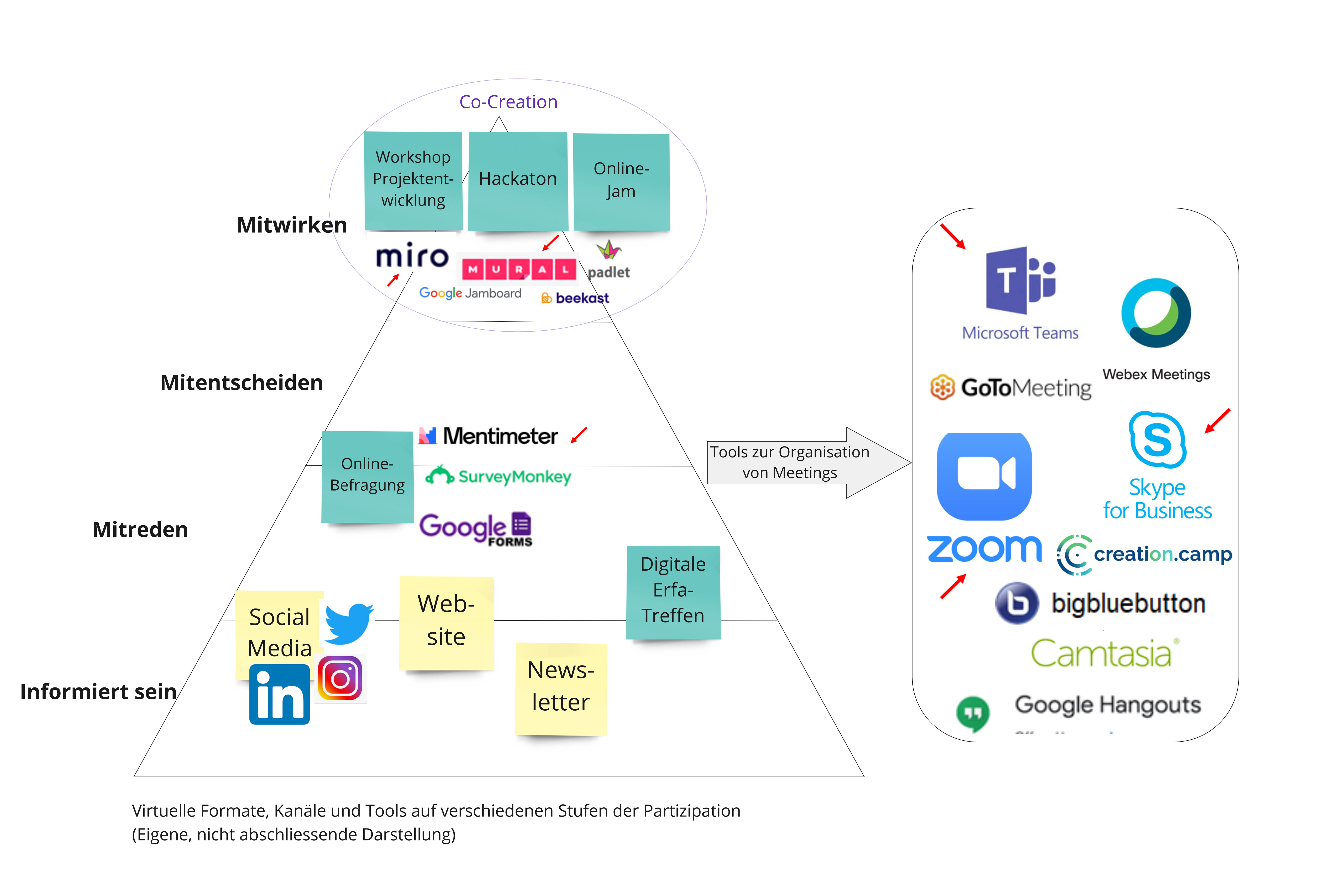

Digitale Partizipation verankern

Damit sich eine Region in die gewünschte Richtung weiterentwickeln kann, ist der Einbezug der Bedürfnisse der Bevölkerung von grossem Wert. Ein digitaler Dorfplatz kann dabei helfen, Ideen, Angebote und Bedürfnisse zu sammeln, zu vermitteln und gegenseitig Unterstützung zu bieten. Beispiele und Informationen dazu finden Sie im Themendossier E-Partizipation.

-

Digitale Vermarktung stärken

Die digitale Vermarktung über Social Media oder über bestehende Plattformen ermöglicht, eine grössere Reichweite für Produkte und Dienstleistungen aufzubauen. Insbesondere mit der Vermarktung des Tourismus und der regionalen Produkte kann dadurch eine höhere Wertschöpfung erzielt werden.

-

Beispiel von NRP- und Innotour-Projekten

Projektkollektion: ID 14

-

-

Grundversorgung durch Digitalisierung stärken

Durch die Digitalisierung entsteht das Potenzial, die Grundversorgungsangebote zu stärken beziehungsweise im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten. Grundversorgungsangebote wie die Nahrungsmittelversorgung, Zugang zu Bank- und Postdienstleistungen, Bildung und Weiterbildung oder auch Mobilitätsangebote können insbesondere in ländlichen Räumen durch die Digitalisierung gestärkt werden. Die Basis dafür bilden Kooperationen zwischen verschiedenen Anbietern, kreative Lösungen und der Wille und Zusammenhalt der Gesellschaft. Die regionalen Akteurinnen und Akteure können diesen Prozess unterstützen und somit die Region stärken.

Der Bund fördert im Rahmen der Modellvorhaben 2020-2024 eine Reihe innovativer Projekte von Gemeinden, Regionen, Agglomerationen und Kantonen. Die Modellvorhaben Digitalisierung für die Grundversorgung nutzen befassen sich mit den Chancen, die die Digitalisierung bietet, um die Grundversorgung in peripheren und städtischen Gebieten sicherzustellen. Nachfolgend sind die 5 aktuell laufenden Projekte aufgelistet:

-

Beispiele von Modellvorhaben 2020-2024

Projektkollektion: ID 23

-

Mehrwert der Digitalisierung für Regionen und Städte

-

Erweiterte Absatzmärkte

Mit digitalen Plattformen, Marktplätzen und der kombinierten Logistik von Waren können neue Absatzmärkte geschaffen oder zusätzliche Vertriebskanäle erschlossen werden. Dies kann die Wertschöpfung erhöhen. Beispielsweise lassen sich Produkte aus ländlichen Räumen besser vermarkten und Kundinnen und Kunden mit einer grösseren Reichweite erreichen.

-

Innovation

Neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen erfordern im Zuge der Digitalisierung häufig ein neues Geschäftsmodell. Oder neue Geschäftsmodelle werden durch neu entstandenen Kundennutzen und neue Daten ausgelöst. Beispielsweise können durch die Sammlung und Analyse von Daten Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden besser ermittelt und darauf basierend neue Geschäftsmodelle entwickelt werden.

-

Attraktivität der Region

Indem Grundversorgung digital angeboten wird (zum Beispiel digitale Prozesse bei der Gemeindeverwaltung, betriebsübergreifende digitale Weiterbildung oder Vereinfachung administrativer Prozesse) entsteht ein Mehrwert für die Bevölkerung, für Unternehmen und Institutionen. Dies trägt massgebend zu einer attraktiven Region bei.

-

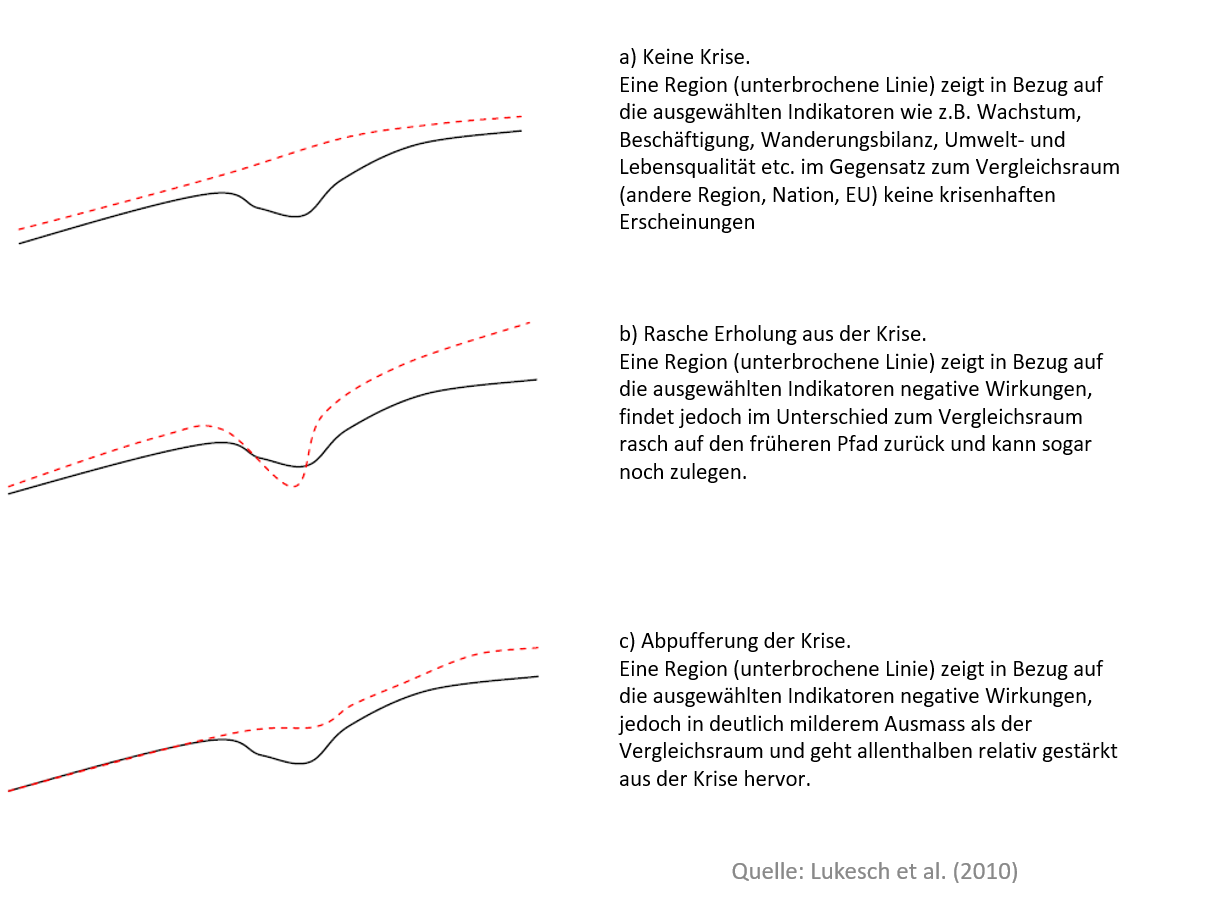

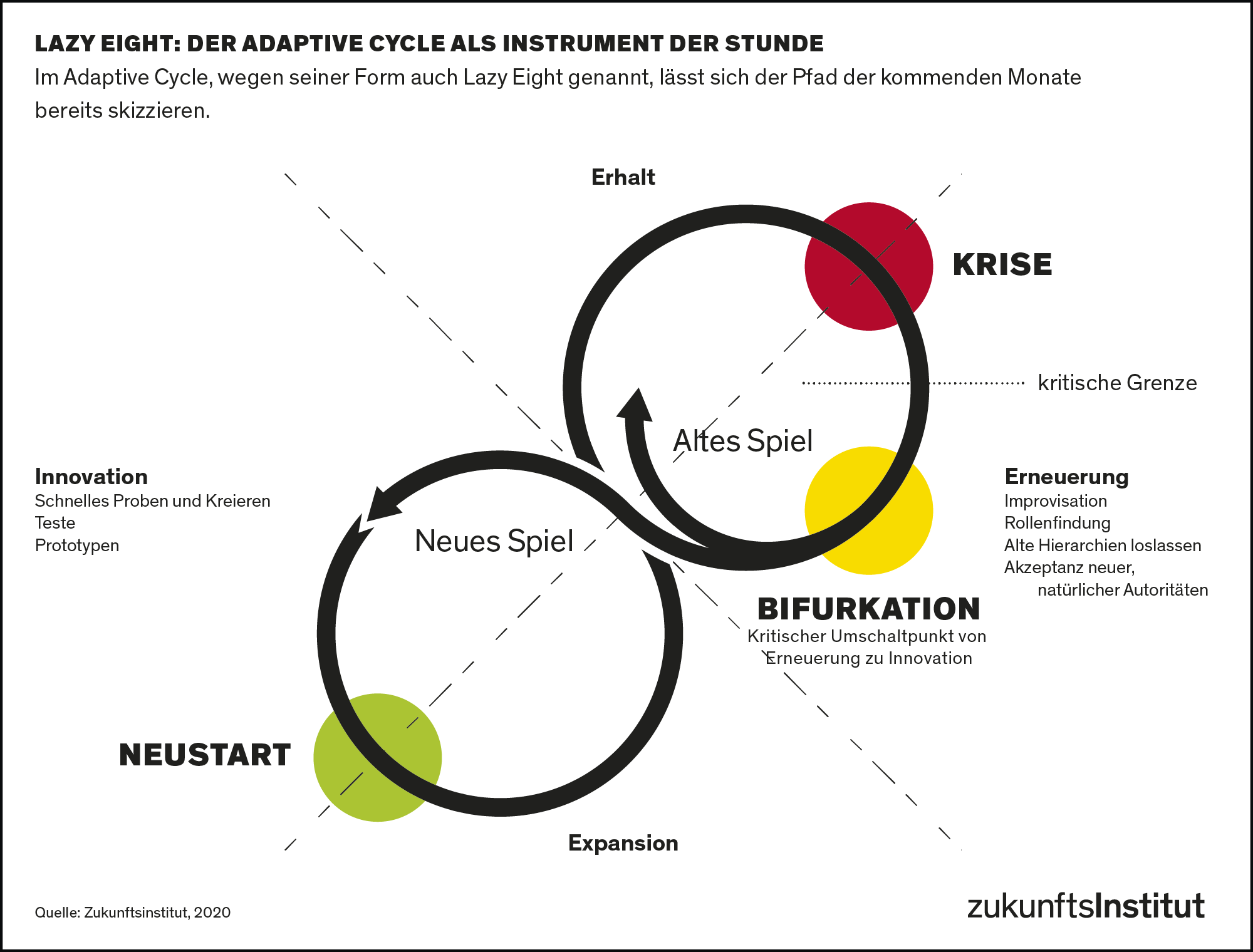

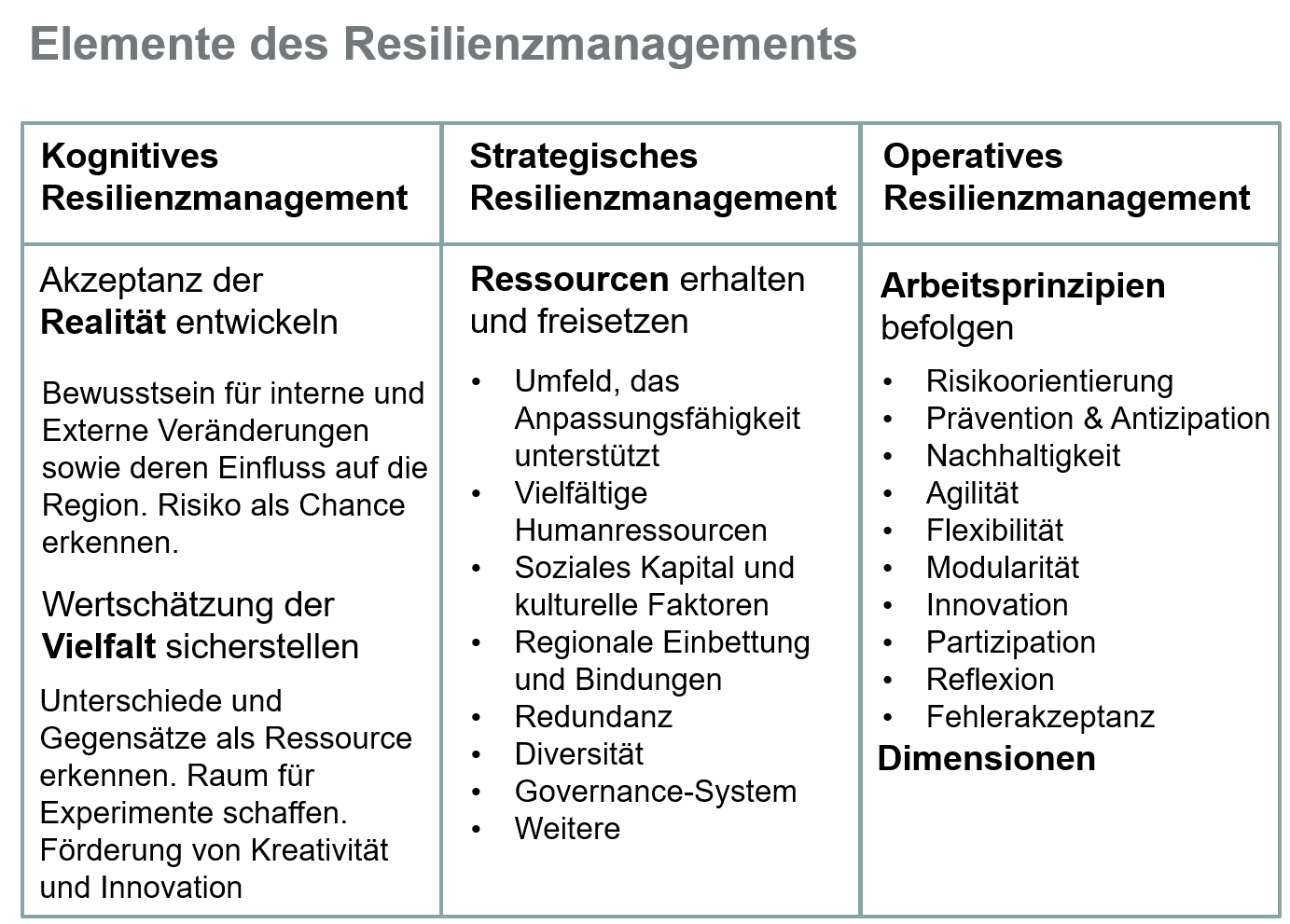

Resilienz der Region

Lokale Produkte divers zu vermarkten und zu vertreiben über digitale wie auch physische Märkte, sich langfristig auszurichten im Hinblick auf Herausforderungen und auf Möglichkeiten der Zukunft sowie ein gutes Netzwerk innerhalb der Region zu pflegen führt zu mehr Resilienz im Falle einer Krise.

Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen Digitalisierung und Regionalentwicklung

Rahmenbedingungen zur Digitalisierung in der Schweiz

Die Digitale Strategie der Schweiz, die Botschaft der Standortförderung, in die die Strategie der Neuen Regionalpolitik (NRP) integriert ist, und die Tourismusstrategie des Bundes bilden die Grundlagen für das Engagement des Bundes, die ländlichen Räume, Berggebiete und Grenzregionen bei der digitalen Transformation zu unterstützen.

Digital-Strategie des Bundes

Die Strategie Digital Schweiz gibt die Leitlinien für das staatliche Handeln vor und zeigt auf, wo und wie Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik zusammenarbeiten müssen, damit sie den Transformationsprozess zum Nutzen des Gemeinwesens gestalten können. Die Strategie ist verbindlich für alle Aktivitäten des Bundes – somit auch für die Standortförderung des Bundes und die NRP.

Der Bundesrat hat am 11. September 2020 die Strategie Digitale Schweiz für die nächsten zwei Jahre verabschiedet. Besonders relevant für die Regionalentwicklung ist das Aktionsfeld «Wirtschaft». Die Strategie hält fest, dass es gerade für ein ressourcenarmes Land wie die Schweiz wichtig ist, die Potenziale, die sich durch die Digitalisierung ergeben, bestmöglich zu nutzen:

-

Aktionsfeld «Wirtschaft» aus der Strategie Digitale Schweiz

«Eine optimale Positionierung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Schweiz ist von hohem Interesse: Mit einer proaktiven Herangehensweise im Bereich Digitalisierung und innovativen Konzepten kann sich die Schweiz in einer Führungsrolle positionieren und die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts stärken. Dazu werden möglichst günstige Rahmenbedingungen für digitale Geschäftsmodelle und Innovationen geschaffen, die zum Gemeinwohl beitragen und die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen bewahren. Städte und Gemeinden, der ländliche Raum und die Berggebiete sollen von dieser Entwicklung profitieren».

Die NRP ist eines der Instrumente des Bundes zur Umsetzung der Strategie – durch ihre Projektförderung, aber auch durch weitere NRP-Massnahmen und -Aktivitäten im Bereich Digitalisierung. Die übrigen Instrumente der Standortförderung des Bundes aus den Bereichen KMU-Politik, Tourismus-Politik und Exportförderung sind ebenfalls aktiv bei der Umsetzung der Strategie Digitale Schweiz. In der Strategie ist zum Beispiel festgehalten, dass der Bund die Kantone, Städte und Gemeinden im Rahmen seiner bestehenden Instrumente bei der Umsetzung von Smart-City-, Smart-Village- oder Smart-Regions-Initiativen unterstützt.

Standortförderung des Bundes

Die Standortförderung des Bundes, in die sich die NRP eingliedert, setzt sich dafür ein, dass die KMU und Regionen der Schweiz die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Sie trägt dazu bei, die Rahmenbedingungen für KMU zu verbessern. Weiter hilft sie mit, das Potenzial und die Innovationskraft der Wirtschaftsakteure zu erhöhen, was die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen stärken und die Wertschöpfung steigern soll.

Die NRP legt im Rahmen der Standortförderung 2020–2023 einen starken Fokus auf Digitalisierung. Das heisst, die NRP unterstützt die digitale Transformation in den Regionen (Wirtschaft, aber auch Gemeinden oder Regionalmanagements) via Wissensaufbau, Sensibilisierung und Vernetzung sowie über die Mitfinanzierung entsprechender regionaler Projekte. Mehr zu den konkreten Fördermöglichkeiten: Förderung der Digitalisierung

Einen kurzen Überblick über die Digitalisierungsstrategie in der Standortförderung des SECO bietet ein Artikel von Botschafter Eric Jakob, Leiter der Standortförderung des Bundes.

Tourismusstrategie des Bundes

Die digitale Transformation ist auch für den Tourismus relevant. Sie ermöglicht neue touristische Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle und ist ein Tool zur Integration der Wertschöpfungskette oder für neuartige Kooperationen. Insgesamt bietet die Digitalisierung grosse Chancen für den Schweizer Tourismus. Gleichzeitig stellt der rasante Wandel die Tourismusbranche vor Herausforderungen und wirft Grundsatzfragen auf.

Der Bundesrat hat am 10. November 2021 seine neue Tourismusstrategie verabschiedet. Ziel dieser ist es:

- die Rahmenbedingungen im Tourismusbereich zu verbessern,

- das Unternehmertum zu fördern,

- die Attraktivität des Angebots und des Marktauftritts zu stärken,

- die nachhaltige Entwicklung zu fördern,

- sowie die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Für die Umsetzung der Tourismusstrategie greift der Bund auf folgende vier bewährte tourismuspolitischen Förderinstrumente zurück:

- Innotour (Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus)

- Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)

- Schweiz Tourismus (ST)

- Neue Regionalpolitik (NRP)

Als Sofortmassnahme gegen die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat der Bundesrat den Schweizer Tourismus durch zahlreiche allgemeine sowie tourismusspezifische Stützungsmassnahmen unterstützt. So hat der Bundesrat beispielsweise am 1. September 2021 ein Recovery Programm für den Schweizer Tourismus für die Jahre 2022-2026 beschlossen.

Regionalentwicklung